ADVERTISEMENTS:

Read this essay in Hindi to learn about the two main approaches to the study of international relations.

Essay # 1. बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण (Pluralist Theory or Approach):

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश एवं प्रकृति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहा है । एक जमाने में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ‘राज्य प्रणाली’ के इर्द-गिर्द ही घूमती थी; सम्प्रभु राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी कर्ता थे ।

ओपेनहीम के अनुसार- “चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अत: राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है ।” फ्रेडरिक स्मिथ के अनुसार- “राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं ।” अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में अंकित है कि, “न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी-प्रतिवादी हो सकते हैं ।”

किन्तु आज अनेक शक्तिशाली राज्येतर कर्ता (गैर-राज्यीय कर्ता) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा करने लगे हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राज्य कर्ताओं के साथ-साथ कई हजार राव्येतर कर्ता (Non-State Actors) समकालिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पथ-प्रशस्त कर रहे हैं ।

राज्येतर कर्ता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कर्ताओं (Transnational Actors) की गतिविधियों का अध्ययन आज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन का एक दिलचस्प विषय बनकर उभरा है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ‘यथार्थवादी सिद्धान्त’ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र (Actors) ‘राज्य’ होते हैं और इसके अन्तर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध रहते हैं ।

इसके विपरीत समकालीन युग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक अन्य लोकप्रिय दृष्टिकोण जिसे ‘बहुलतावादी दृष्टिकोण’ (Pluralist Approach) भी कहते हैं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठन ‘कर्ता’ की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं तथा अपने नीति-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी-न-किसी प्रकार जन-समर्थन पर आधारित होते हैं ।

बहुलवादी धारणा राज्य कर्ताओं के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्तरा-राष्ट्रीय संगठनों को भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रभावी पात्र मानती है । आज हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा विश्व राजनीति के अध्ययन को मात्र सम्प्रभु राज्यों की भूमिका के अध्ययन तक ही सीमित नहीं कर सकते ।

विश्व राजनीति के अध्ययन की पृष्ठभूमि को व्यापक करते हुए बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को भी उसमें सम्मिलित करना होगा । ‘राज्येतर कर्ताओं’ (Non-State Actors) शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य कर्ता प्रधान पात्र हैं और अन्य कर्ता गौण पात्र हैं । इस प्रकार की व्याख्या अस्पष्ट लगती है क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या अन्तर सरकारी संगठनों को अन्तर्राज्यीय अथवा गैर-राज्यीय संगठन माना जाए ।

ADVERTISEMENTS:

इसी प्रकार कतिपय विद्वान अन्तरा-राष्ट्रीय कर्ता (Transnational Actors) शब्द का प्रयोग करते हुए इस धारणा पर बल देना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केवल सरकारों तक ही सीमित नहीं हैं । दुर्भाग्य से राजनयिक शब्दावली में अन्तरा-राष्ट्रीय (Transnational) शब्द का प्रयोग उन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में किया जाता है जिनका स्वरूप और कार्यक्षेत्र एक राष्ट्र की सीमा से परे बहुराष्ट्रीय होता है ।

इसके विपरीत अनेक ऐसे गैर सरकारी संगठन (NGOs) हैं जो धन कमाने के लिए काम नहीं करते और जिनके साधन हिंसात्मक नहीं होते तथापि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य कर्ताओं से भी अधिक प्रभावी भूमिका अदा करते हैं ।

Essay # 2. मार्क्सवादी सिद्धान्त या दृष्टिकोण (Marxist Theory or Approach):

मार्क्सवादी दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से सपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सन्दर्भ में समझने के प्रयास पर बल देता है । इसमें अन्त शाखीय अध्ययन दृष्टिकोण निहित है । इस उपागम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में रखने से महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न, मुद्दे और घटनाएं राजनीति अर्थशास्र समाजशास और मनोविज्ञान के पृथक-पृथक् शैक्षणिक स्कूलों (Stools) के बीच विभक्त होकर रह जाते हैं; इससे समस्याओं के समाधान नहीं होते और समस्याएं शैक्षणिक विवादों में फंसकर रह जाती हैं ।

इसलिए यह सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को इकाई या सन्दर्भ मानकर उसकी प्रक्रियात्मक अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं । यह जंगल में लगी आग पर ध्यान केन्द्रित करने की बात करता है एक-एक पेड़ की बीमारी की चिन्ता नहीं करता है ।

ADVERTISEMENTS:

मार्क्सवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप में देखते हैं । इसमें पूंजीवादी देश निर्धन देशों का शोषण करते हैं और अपने न्यस्त राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए युद्धों तथा विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं ।

इस समस्या के समाधान के लिए दुनिया के सभी मजदूर, जिनका कोई देश नहीं होता है और जो केवल अपने वर्ग से सम्बन्धित होते हैं संगठित हों और पूंजीवाद तथा उससे सम्बन्धित सभी बुराइयों को उखाड़ फैंके ।

इस दृष्टिकोण का ताकालिक उद्देश्य है पूंजीवाद का अन्त और अन्तिम उद्देश्य है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां-शोषण आर्थिक विषमता विस्तारवाद और युद्ध न हों ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण का पूरक लेनिनवाद है जिसे अधिकांश समाजवादी विचारधारा के समर्थक विद्वानों का समर्थन प्राप्त है । 1917 में रूस में घटित समाजवादी क्रांति के बाद इस विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी और बुर्जुआ एवं मजदूरों का वर्ग संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने लगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी विचार उसके राष्ट्रीय राजनीति के प्रति विचारों से नि:सृत है । जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अन्दर अमीर और गरीब दो वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है, उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवादी राज्यों तथा पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित गरीब और पिछड़े हुए राज्यों में संघर्ष चलता है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्तारवाद और युद्ध के द्वारा अमीर राज्य गरीब राज्यों का शोषण करते हैं ।

इस दृष्टिकोण के अनुसार विश्व में समाजवाद की स्थापना के बाद शोषण का अन्त होगा । आन्तरिक शोषकों के विरोध में मजदूर संघर्ष राज्यों में समाजवाद लाएंगे और आगे चलकर समस्त राज्यों की समाजवादी शक्तियां एकजुट होकर विश्वस्तरीय पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगी ।

1. मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है । इसमें घटनाएं तथा वस्तुएं एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं । चूंकि भौतिक जगत में परिवर्तन निरन्तर होते रहते हैं, अत: सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं । इन परिवर्तनों का कारण भौतिक परिस्थितियां हैं और भौतिक परिस्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक सम्बन्धों से है ।

2. मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है । ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ के रचयिताओं ने यह सिद्धान्त साफ-साफ निरूपित किया कि वर्गाधारित विग्रहपूर्ण समाजों में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष ही होता है । ”अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है ।” पूंजीवादी युग में दो वर्ग होते हैं: पूंजीपति या बुर्जुआ तथा श्रमजीवी या सर्वहारा । पूंजीवादी समाज का सबसे उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ-साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ग भी होता है । मजदूर वर्ग का संघर्ष क्रान्ति का रूप ले लेता है जिसमें सर्वहारा वर्ग बुर्जुआजी को सताद्युत कर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा ।

3. मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब अर्थात् विकसित और विकासशील राज्यों में विभाजित है । अमीर देश वे हैं जो विकसित और शक्तिशाली हैं तथा जिनका आर्थिक शक्ति पर एकाधिकार है । इसके विपरीत गरीब देश वे हैं जो पिछड़े हुए अविकसित और जो बुर्जुआ राज्यों द्वारा शोषित किए जाते हैं ।

4. पूंजीवादी देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं । आर्थिक शक्ति की सर्वोपरिता का तर्कसंगत परिणाम आर्थिक शक्तियुक्त वर्ग का प्रभुत्व की अवस्था में होना है । यह राजनीतिक शक्ति की गौणता का सूचक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब मार्क्सवादी सिद्धान्त पर विचार किया जाता है तो निम्नांकित चार अन्त:सम्बन्धित अवधारणाओं पर बल दिया जाता है:

(1) सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद:

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धान्त सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित है जो स्वयं विश्वस्तर पर श्रमिकों की एकजुटता के सिद्धान्त पर जोर देती है । यह बुर्जुआ राष्ट्रवाद का विरोध करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना पर जोर देता है ।

सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद दुनिया के मजदूरों के सामूहिक हित पर जोर देता है उसके अनुसार मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता; सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही अपेक्षित है । तथा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जब खत्म हो जाएगा तब उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी खत्म हो जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार:

मार्क्सवादी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं । उनके अनुसार उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिए और विश्व के सभी देशों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

(3) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व:

मार्क्सवादी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हैं । उनके अनुसार सभी राष्ट्र राज्यों को किसी देश की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए ।

(4) साम्राज्यवाद सम्बन्धी मार्क्सवादी अवधारणा:

साम्राज्यवाद सम्बन्धी मार्क्सवादी सिद्धान्त इस बौद्धिक विश्वास पर आधारित है कि, प्रत्येक राजनीतिक घटना आर्थिक तथ्यों का दर्पण मात्र है जो कि वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ही है । साम्राज्यवाद रूपी राजनीतिक घटना उस आर्थिक व्यवस्था की उपज है जिसे पूंजीवाद कहते हैं ।

मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार पूंजीवादी समाज अपनी परिधि के भीतर अपनी उपज के अनुपात में व्यवसाय का पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाता तथा अपनी पूंजी को फिर उद्योग में लाने का अवसर नहीं दे पाता ।

इसी कारण उनमें अन्य गैर-पूंजीवादी तथा अन्त में पूंजीवादी क्षेत्रों में दासता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है । इससे उन्हें अपनी अतिरिक्त उपज की खपत के लिए पूंजीवादी देशों को भी अपना बाजार बनाना पड़ता है । इससे उन्हें अपनी स्वयं की अतिरिक्त पूंजी को नए उद्योग-धन्धों में लगाने का अवसर प्राप्त होता है ।

काटस्की अथवा हिलफरडिंग जैसे उदारवादी मार्क्सवादी साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की एक नीति मानते हैं । जबकि लेनिन तथा उसके अनुयायी, खासतौर पर बुखारिन पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को ही एक घटना के दो रूप मानते हैं ।

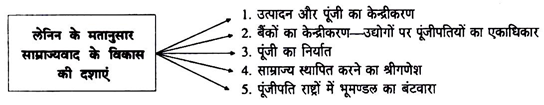

लेनिन के मतानुसार- “साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम विकसित और अन्तिम दशा है ।” उसका यह कहना है कि, पूंजीवाद का अधिकाधिक विकास होने पर क्रमश: एक-दूसरे के बाद आने वाली तथा कार्यकारण का सम्बन्ध रखने वाली पांच दशाओं में से गुजरते हुए पूंजीवाद साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है ।

पूंजीवाद का विकास होने पर इसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है । विभिन्न उद्योगों के बड़े-बड़े संगठन ट्रस्ट मूल्य निर्धारक संघ (Cartel) बनने लगते हैं । सारे उद्योग मुट्ठी-भर पूंजीपतियों के हाथों में आते हैं । पहले विभिन्न उद्योगों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है । यही स्थिति वित्तीय क्षेत्र में आती है । बैंकों पर भी उद्योगपति नियन्त्रण स्थापित करते हैं ।

पूंजीपति अपने देश में पूंजी लगाने और उद्योग बढ़ाने से सन्तुष्ट न होकर दूसरे देशों में भी कम पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करने लगते हैं । इस प्रकार पूंजीपति न केवल अपने माल का, अपितु पूंजी भी अन्य देशों से निर्यात करने लगते हैं ।

इसके तीन बड़े परिणाम होते हैं:

ADVERTISEMENTS:

पहला, परिणाम साम्राज्यवाद का विकास है । पूंजीपति अपने देश से बाहर अन्य जिन देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं वहां मुनाफा सुरक्षित रखने के लिए कच्चा माल पाने और अपने तैयार माल की खपत के लिए वे इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वे देश उपनिवेश या वशवर्ती प्रदेश बनकर उनके राजनीतिक प्रभुत्व में आ जाएं, उनके साम्राज्य का अंग बने रहें ताकि वे उपनिवेशवासियों का शोषण करके अधिकतम लाभ अपितु अपने देश के पूंजीपति हैं अत वे इनके विरुद्ध विद्रोह उठा सकें । अंग्रेजों ने भारत में ऐसा ही किया था ।

दूसरा परिणाम इस साम्राज्यवाद से युद्ध का पैदा होना है । दूसरे देशों में पूंजी लगाने से पूंजीवादी देशों में साम्राज्य एवं उपनिवेश पाने के लिए प्रबल होड़ हो जाती है । इस होड़ के कारण विभिन्न देशों का में गुटबन्दियां होने लगती हैं । विभिन्न देश अपने माल के लिए मण्डियां सुरक्षित रखने और उपनिवेश रखने के लिए युद्ध आरम्भ कर देते हैं ।

तीसरा परिणाम पूंजीवाद के विध्वंस तथा साम्यवादी क्रान्ति के पथ का प्रशस्त होना है क्योंकि इस प्रकार के युद्ध एक महान् अन्तर्विरोध (Contradictions) पैदा करते हैं । पूंजीपति अपने स्वार्थों के लिए लड़े जाने वाले इन युद्धों में मजदूरों को बलि का बकरा बनाते हैं, किन्तु मजदूर जल्दी ही समझ जाते हैं कि उनका असली शत्रु विदेशी शक्तियां नहीं करते हुए पूंजीवाद का विध्वंस तथा साम्यवाद की स्थापना करते हैं ।

1971 में रूस की बोल्शोविक क्रान्ति में ऐसा ही हुआ था । संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, पूंजीवाद का विरोध, आत्मनिर्णय, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा साम्राज्यवाद के प्रतिरोध की धारणाओं पर आधारित है ।