ADVERTISEMENTS:

Here is an essay on ‘Oil Diplomacy and Gulf Crisis’ for class 11 and 12. Find paragraphs, long and short essays on ‘Oil Diplomacy and Gulf Crisis’ especially written for school and college students in Hindi language.

Oil Diplomacy and Gulf Crisis

Essay Contents:

- तेल कूटनीति (Oil Diplomacy)

- ओपेक का जन्म (The Origin of OPEC)

- खाड़ी संकट (The Gulf Crisis)

- कुवैत की स्वतन्त्रता और कुवैत पर इराकी दावा (Independence of Kuwait and Iraqi Claim over Kuwait)

- कुवैत पर इराकी आक्रमण के कारण (Causes of Iraqi Attack on Kuwait)

- संयुक्त राज्य अमरीका और खाड़ी संकट (U.S.A. and the Gulf Crisis)

- संयुक्त राष्ट्र संघ और खाड़ी संकट (U.N.O. and the Gulf Crisis)

- खाड़ी संकट और सोवियत संघ, जापान एवं भारत की प्रतिक्रिया (Gulf Crisis and Reactions of Soviet Union, Japan and India)

- खाड़ी युद्ध और विभाजित पश्चिम एशिया (Gulf War and Divided Arab World)

- सद्दाम हुसैन की भूलें : विफल समीकरण (Failures of Saddam : Miscalculations)

Essay # 1. तेल कूटनीति (Oil Diplomacy):

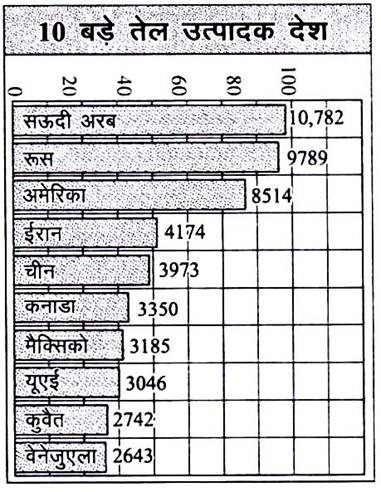

पश्चिम एशिया तेल के लिए विख्यात क्षेत्र है । विश्व के अधिकांश तेल भण्डार पश्चिम एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र में हैं । सबसे ज्यादा तेल भण्डार खाड़ी के देशों में हैं जिनमें पहला स्थान सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक तथा संयुक्त अरब अमीरात का है ।

तेल के कारण पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा का केन्द्र बना । तेल उत्पादक राज्यों को तेल से अकूत धन मिला और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्द्धा में वे अग्रणी हो गये । अरब-इजरायल संघर्ष तथा खाड़ी युद्ध का एक प्रमुखतम कारण तेल राजनीति रही है ।

पश्चिमी एशिया में तेल का अपूर्व भण्डार है । अपने तेल के कारण ही यह क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा का केन्द्र बना हुआ है । 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के समय पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों ने इजरायल पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया । ओपेक की सुनियोजित कार्यप्रणाली और सदस्य देशों में एकता के कारण इजरायल समर्थक अनेक देशों को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल राजनीति (Oil Diplomacy in International Politics):

ADVERTISEMENTS:

चौथे अरब-इजराइल युद्ध से जहां अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, वहीं एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना में आर्थिक कारण का महत्व भी उजागर हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मात्र राजनीतिक कारणों से समझने वाली विचारधारा के लिए 17 अक्टूबर, 1973 एक चुनौती का दिन था ।

यह एक चुनौती का दिन था सम्पूर्ण विकसित राष्ट्रों के लिए, जब कुछ गिने-चुने पिछड़े राष्ट्रों के निर्णय ने सारी आधुनिक औद्योगिक संरचना के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया था । साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समीकरणों को जो कि सदैव से पिछड़े राष्ट्रों के हित के विपरीत रहे एक नया निर्देश मिला । 12 अक्टूबर, 1973 को कुवैत के तेल मन्त्री श्री आतिकी ने सभी अरब राष्ट्रों के तेल मन्त्रियों से तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया ।

उनका मत था कि इजरायल को समर्थन देने वाले सभी पश्चिमी देशों को तेल निर्यात बन्द कर दिया जाये । इसी दिन सऊदी अरब के शासक फैजल ने एक समाचार के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन के पास एक गुप्त सन्देश भेजा जिसमें इजराइल को हथियार देना बन्द करने का अनुरोध किया गया था ।

13 अक्टूबर को सऊदी अरब द्वारा अमरीका से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की कीमत की बात भी सुनी गयी । 17 अक्टूबर, को कुवैत से घोषणा हुई कि इजरायल की मदद करने वाले देशों के लिए युद्ध चलने तक हर माह 5 प्रतिशत तेल की कटौती की जायेगी ।

ADVERTISEMENTS:

इसके साथ ही तेल की कीमतों में 17 प्रतिशत वृद्धि की भी घोषणा की गयी । 18 अक्टूबर को आबूधाबी ने अमरीका को तेल निर्यात करने पर पूरी रोक लगा दी और साथ ही इजराइल समर्थक अन्य देशों के साथ भी वैसा ही सलूक किये जाने की धमकी दी । 21 अक्टूबर को कुवैत, बहरीन और कतर ने भी ऐसा ही किया । इसके बाद अन्य देशों ने भी न केवल तेल की कीमतें बढ़ा लीं बल्कि अमरीका और दूसरे ऐसे देशों के लिए या तो तेल निर्यात पर रोक लगा दी अथवा काफी कटौती कर डाली ।

गिरजेश पन्त लिखते हैं- ”17 अक्टूबर, 1973 से प्रारम्भ हुए युद्ध के दस दिनों के बाद अरब राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि यदि अरब राष्ट्रों की 1967 के युद्ध में हथियायी गयी सीमाओं को खाली नहीं किया जायेगा और पेलेस्टाइन की जनता को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जायेगा तो अक्टूबर 1973 से 5 प्रतिशत तेल उत्पादन में कटौती प्रारम्भ कर दी जायेगी । यह कटौती 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बढ़ती जायेगी । साथ ही तेल के मूल्यों में 1 अक्टूबर को घोषित मूल्य-स्तर से 70 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी । कुछ शत्रु राष्ट्रों के प्रति तेल निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की भी घोषणा की गयी ।”

इस घोषणा ने तेल को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शस्र बना दिया । यद्यपि अरब राष्ट्रों को यह नामकरण स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनका यह मानना है कि तेल अरब राष्ट्रों की सम्पदा है जिसका शोषण पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने वैभव के निर्माण के लिए किया ।

इसलिए यह उनका मौलिक अधिकार है कि अपनी सम्पदा पर उनका अधिकार रहे । तेजी से बढ़ रहे तेल के उपभोग से तेल भण्डारों के रिक्तीकरण की पूरी सम्भावना है । यदि इस उपभोग-दर पर नियन्त्रण नहीं लगाया गया तो भविष्य में अरब राष्ट्रों के सामने आर्थिक समृद्धि का कोई आधार नहीं रह जायेगा ।

यह ठीक है कि जिस प्रकार पश्चिम का आर्थिक विकास, उपनिवेशों के शोषण द्वारा हुआ उसी प्रकार पश्चिम की वर्तमान ऊर्जा संरचना भी अरब राष्ट्रों की लागत पर हुई है । ऐसी परिस्थितियों में यदि अरब राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर यह क्रान्तिकारी निर्णय लिया तो निश्चय ही स्वागत का विषय है ।

एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि यदि पिछड़े राष्ट्र कोई निर्णय समझदारी और एकता से लें तो साम्राज्यवादी शक्तियों को समर्पण करना होगा । डॉ. किसिंजर को यह कहना पड़ा कि- ”वर्तमान संकट ने हम सबको युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है । एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न है हमारे भविष्य का ।”

जहां विकसित और समृद्ध राष्ट्रों के सामने उनके स्थायित्व एवं विकास पर एक प्रश्न-चिह्न लगा वहीं वह दिन तीसरी दुनिया के नाम से जाने वाले राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था । अरब राष्ट्रों ने तेल का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया । यह तेल की धार का ही प्रताप था कि यूरोपियन राष्ट्रों को अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा जापान अरबों की मदद के लिए तैयार हो गया और डॉ. किसिंजर युद्ध रोकने के लिए प्रयलशील दिखायी देने लगे ।

इतिहास यह बताता है कि पश्चिम एशिया के राजनीतिक तनावों एवं संघर्षों का विश्व तेल उद्योग पर समय-समय पर प्रभाव पड़ा है । इजराइल राज्य की स्थापना से ही यह शृंखला प्रारम्भ हो गयी थी । इजराइल की स्थापना के बाद ही हाइफा के तेल शोधक कारखाने तक तेल ले जाने वाली पाइप लाइन को काट दिया गया था । इस पाइप लाइन से तेल पश्चिमी यूरोप तक ले जाया जाता था ।

आज तक यह पाइप लाइन कटी हुई है जिसके कारण इराक पेट्रोलियम कम्पनी को सीरिया तथा लेबनान द्वारा त्रिपोली स्थित नये तेल शोधक कारखाने को जोड़ना है । 1958 से ही इजराइल को अरब राष्ट्रों के तेल से वंचित रहना पड़ा । 1956 के स्वेज नहर विवाद तथा 1967 के दिवसीय युद्ध के दौरान भी अन्तर्राष्ट्रीय तेल परिवहन को प्रभावित करके अरब राष्ट्रों ने तेल तन्त्र का उपयोग अपने हितों के लिए किया ।

1956-57 में स्वेज नहर के बन्द हो जाने के बाद तेल उत्पादक राष्ट्रों से भूमध्यसागर तक जाने वाड़ी पाइप लाइनों का विध्वंस करके अरब राष्ट्रों में ब्रिटेन क्रास व अन्य यूरोप के राष्ट्रों तक जाने वाली पूर्ति में अवरोध पैदा किया ।

सपूर्ण तेल उद्योग पर इसका भारी प्रभाव पड़ा । पश्चिमी यूरोप को कुछ समय के लिए राशनिंग करनी पड़ी थी । साथ ही अतिरिक्त परिवहन लागत के कारण तेल मूल्यों में वृद्धि हुई जिसका प्रतिकूल प्रभाव समस्त पश्चिमी यूरोप एवं अमरीका पर पड़ा । बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका को अरब राष्ट्रों एवं मिस्र से समझौते करने पड़े ।

दस वर्षों के बाद 1967 में मध्यवर्ती तेल का महत्व अधिक बढ़ गया । नयी तकनीकी के कारण विकसित औद्योगिक विकास तेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन बन गया । सच तो यह है कि तेल एक अनिवार्य अमूल्य निधि बन गया ।

यह कहावत प्रचलित हो गयी कि- ‘तेल की एक बूंद रक्त की एक बूंद के बराबर है ।’ स्वाभाविक था कि विकास के इस दौर में तेल की पूर्ति पर किसी भी प्रकार की कटौती का अर्थ सीधे न्यूयार्क लन्दन और टोक्यो की सड़कों को सूना करना, गगनचुम्बी इमारतों को क्रियाहीन करना, विश्व आर्थिक तंत्र को तोड़ना था ।

स्वेज नहर पुन: बन्द की गयी । कई राष्ट्रों पर अरब राष्ट्रों ने तेल निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया । नयी परिवहन व्यवस्था के कारण यातायात की लागत में वृद्धि हुई जिसका मतलब तेल के दामों का बढ़ना था । एक बार फिर पश्चिमी राष्ट्रों को तेल आयात पर कटौती करनी पड़ी उपभोग पर नियन्त्रण करना पड़ा और ऊर्जा के नये-नये स्रोतों की खोज प्रारम्भ हुई ।

इस अवधि में ही प्राकृतिक गैस का सफल उपयोग प्रारम्भ हुआ । नये-नये प्रतिस्थापकों की खोज होने लगी । यह सच है कि 6 अक्टूबर, 1974 को छिड़ने वाले संघर्ष के पहले भी तेल का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में होता रहा है, लेकिन यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि इस युद्ध में इस उपकरण का उपयोग सभी तेल उत्पादक राष्ट्रों द्वारा एकमत होकर एक साथ किया गया ।

काराकास में हुआ ओपेक राष्ट्रों का 21 वां सम्मेलन इस दृष्टि से ऐतिहासिक सम्मेलन है जिसमें पहली बार दस-सदस्यीय संस्था ओपेक ने एकमत होकर निर्णय लिया । यद्यपि इस संस्था की स्थापना 1960 में ही हो गयी थी लेकिन इस सम्मेलन में पहली बार ओपेक राष्ट्रों ने अपने प्रस्तावों द्वारा तेल कम्पनियों के सन्दर्भ में अपने समीकरणों में मौलिक परिवर्तन करके अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास किया ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि तेल-हथियार में इस सफल उपयोग के पीछे जहां ओपेक राष्ट्रों द्वारा एकमत होकर लिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण कारण है वहीं 1970 से विश्व-ऊर्जा संरचना का विकास भी इसके लिए जिम्मेदार है ।

1970 से ही यह अनुमान लगने लगा था कि तेजी से बढ़ते हुए तेल उपभोग और सीमित तेल की पूर्ति के कारण यह एक प्रश्न बन गया था कि आने वाले दिनों में विश्व ऊर्जा मांग की खपत कैसे हो ? यहां यह स्मरणीय है कि तेल अपने विशिष्ट गुणों के कारण शीघ्र ही कोयले के प्रतिस्थापक रूप में उपयोग किया जाने लगा । यह ठीक है कि तेल के नये प्रतिस्थापकों की खोज की गयी लेकिन व्यापारिक स्तर पर कोई सफलता न मिलने के कारण विश्व ऊर्जा बाजार में एक अनिश्चितता-सी बनी रही ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन के अनुसार विश्व ऊर्जा मांग की तीन-चौथाई पूर्ति तेल के माध्यम से होती है । ऐसा अनुमान है कि तक तेल कुल ऊर्जा मांग की 75 प्रतिशत पूर्ति करेगा । कहने का अर्थ यह है कि, अपनी अपरिहार्य उपादेयता के कारण तेल आने वाले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों को प्रभावशाली तरीके से प्रभावित करता रहेगा । चूंकि ओपेक राष्ट्रों के पास 50 प्रतिशत उत्वादन एवं 70 प्रतिशत आरक्षित तेल है । अतएव आने वाले वर्षों में ओपेक राष्ट्रों की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों की गणना में महत्वपूर्ण होगी ।

अमरीका यद्यपि सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है (कुल विश्व उत्पादन का 20 प्रतिशत) किन्तु बढ़ते हुए उपयोग के कारण वह आज लगभग 23 प्रतिशत तेल का आयात करता है । 18 अप्रैल, 1974 को अमरीकी ऊर्जा नीति में मौलिक परिवर्तनों की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति निक्सन ने कहा कि 1985 तक कुल उपयोग का 60 प्रतिशत तेल अमरीका को आयात करना होगा जिसका 40 प्रतिशत पश्चिमी एशिया विशेषकर सऊदी अरब से होने की सम्भावना है ।

पश्चिमी यूरोप एवं जापान-गैर-साम्यवादी खेमे के महत्वपूर्ण राष्ट्र-लगभग 95 प्रतिशत का आयात करते हैं । यद्यपि यह सच है कि पूंजीवादी खेमे का विकास सदैव ही बड़ी मात्रा में विकासशील राष्ट्रों के कच्चे माल के आयात से हुआ किन्तु पिछले कुछ दशकों में तकनीकी विकास एवं प्रतिस्थापित वस्तुओं के आविष्कार से कच्चे माल की मांग में कटौती आती रही है । तेल इसका अपवाद है ।

आज भी आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र गरीब राष्ट्रों पर आश्रित हैं । यही कारण है कि अरब राष्ट्रों द्वारा उठाये गये इस कदम ने सारी आधारशिला हिला दी । अमरीका में ग्यारह प्रतिशत मांग में कटौती की गयी । एक अनुमान के अनुसार बड़े हुए मूल्यों के कारण 1974 में अमरीका को 300 मिलियन डॉलर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

सीनेटर फुलब्राइट ने ओपेक राष्ट्रों द्वारा उठाये गये कदमों से प्रभावित उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से अमरीकी सरकार से अरब राष्ट्रों के प्रति नीति परिवर्तन की मांग की । उपभोक्ताओं में व्याप्त आतंक का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विमानों एवं कारों की गति पर नियन्त्रण लगाये गये । रविवार को कार चलाने पर प्रतिबन्ध लागू किया गया । अमरीका में बड़ी कारों की मांग में 13 प्रतिशत की गिरावट आ गयी । कम खर्च वाली छोटी कारों की मांग बढ़ गयी ।

तेल कूटनीति के प्रभाव (Impact of Oil Diplomacy):

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल कूटनीति के प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगे । इस युद्धकाल में मध्य-पूर्व में पश्चिमी शक्तियों की तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इजराइल के मित्र-राष्ट्रों को तेल निर्यात करना बन्द कर दिया गया अनेक राज्यों को निर्यात की मात्रा कम कर दी गयी तेल की कीमतों में आशातीत भारी वृद्धि कर दी गयी ।

अक्टूबर-दिसम्बर (1973) के मध्य तेल की कीमतें दो बार स्वत: बढ़ा दी गयीं जिससे आयातक राज्यों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गयी । एक वर्ष में अरब क्रूड तेल की कीमत डॉलर बैरल से बढ़ाकर 11.651 डॉलर प्रति बैरल कर दी गयी और ये कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थीं ।

इस युद्ध के प्रारम्भ होने के 13 दिन के भीतर ही संयुक्त राज्य अमरीका व मध्य-पूर्व के मध्य सम्बन्ध अत्यधिक कटु बन गये और लीबिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, आबूधाबी व ओमान ने संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा हॉलैण्ड को तेल निर्यात पर सर्वथा रोक लगा दी जो मार्च 1974 तक यथावत् बनी रही ।

ईरान पहले तेल युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ और उसने अन्य अरब राज्यों की प्रार्थना पर भी तेल स्थगन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी, परन्तु बड़ी हुई कीमतों को कम करने में वह भी सहमत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप वह स्वत: ही युद्ध का भागी बन गया ।

तेल उत्पादन व कीमतों में युद्ध जारी रहा जिससे छोटे-बड़े सभी औद्योगिक राज्य-संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, हॉलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, आदि-उस तेल युद्ध के जबरदस्त दबाव के समुख झुक गये अर्थात् सभी बड़े राज्यों ने तेल-प्राप्ति हेतु अपने-अपने हितों की रक्षार्थ अपनी विदेश नीति को अरब पक्ष में घोषित कर दिया ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने युद्धारम्भ के 13वें दिन ही कह दिया कि यदि इजरायल अब नया युद्ध करेगा तो संयुक्त राज्य अमरीका उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा । यूरोप में नाटो (NATO) राज्यों ने संयुक्त राज्य अमरीका की चिन्ता किये बिना ही अरबों का समर्थन कर दिया ।

यूरोपीय साझा बाजार के नौ राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों के समर्थन में इजरायल से 1967 के युद्ध में अधिकृत की गयी भूमि लौटाने की मांग की । पश्चिमी जर्मनी व जापान ने इजरायल के मित्र होते हुए भी अपनी विदेश नीति अरब पक्ष में घोषित कर दी ।

ऐसा शायद इसलिए सम्भव हो गया कि बड़ी हुई कीमतों में तेल का सैन्य-प्रयोग के अतिरिक्त भण्डारण कठिन हो गया था और सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था अल्पकाल में ही अस्त-व्यस्त होने लग गयी थी । कीसिंजर ने यह आशा व्यक्त की कि यदि यह संकट टाला नहीं गया तो 1930 की मन्दी के बाद विश्व एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा और मन्दी से टूट जायेगा ।

प्रसिद्ध तेल विशेषज्ञ एडलमैन ने तो यहां तक कहा कि यदि अरब राष्ट्र किसी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं करते तो आर्थिक सुरक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प रह जाता है । ऐसी स्थिति में अल्जीरिया व ईरान ने यह धमकी दी कि तेल उपभोक्ता राज्य कोई नीति निर्धारित कर उन पर जितना दबाव डालेंगे वे राज्य बदले में उतना ही कम तेल पायेंगे ।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अरबों ने मित्र-राष्ट्रों को तेल निर्यात जारी रखा था परन्तु बड़ी हुई कीमतों ने उन्हें भी ध्वस्त श्रेणी में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया जैसा भारत का 1973 का तेल आयात 41.5 करोड़ डॉलर से बढ्कर 1974 में 135 करोड़ डॉलर का श्रीलंका का आयात 6 करोड़ डॉलर से बढ्कर 22 करोड़ डॉलर का तथा पाकिस्तान का 22.6 करोड़ डॉलर हो गया ।

जापान मध्य-पूर्व से अपनी आवश्यकता का 81 प्रतिशत आयात करता था जिसका मूल्य लगभग 530 करोड़ डॉलर था । अब उसे 15 अरब डॉलर देना पड़ रहा था इससे जापान की आर्थिक स्थिति भी डावांडोल होने लगी । औद्योगिक देशों पर तेल की मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव देखा जा सकता है ।

साठ के दशक में औद्योगिक देशों की विकास दर 5.1 प्रतिशत थी । सत्तर के दशक में यह 3.0, अस्सी में 3.1 तथा नब्बे के दशक में 2.1 प्रतिशत रह गई । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 1973 की मूल्य वृद्धि ने औद्योगिक देशों को करारा झटका दिया था जिससे वे आज तक संभल नहीं पाए ।

यद्यपि तेल शस्त्र का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के प्रति था किन्तु व्यवहार में विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र इससे अधिक प्रभावित हुए । लगभग लगातार घाटे की स्थिति में रहने वाले इन राष्ट्रों के लिए तेल में हुई थोड़ी-सी मूल्य वृद्धि ने पर्याप्त हानि पहुंचायी । बढ़ते हुए उर्वरक और तेल के दाम से इन राष्ट्रों के कृषि एवं उद्योग प्रभावित हुए ।

ओपेक राष्ट्रों की अतिरिक्त आय से विश्व मुद्रा संस्थान में संकट उत्पन्न होने लगा । विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार ओपेक राष्ट्रों की आय 1974 में 23 दिसम्बर को निर्धारित मूल्यों के आधार पर 95,210 मिलियन डॉलर थी ।

यदि इस आय की तुलना इन राष्ट्रों की मांग एवं खपत की दृष्टि से की जाये जो लगभग 3,000-3,500 मिलियन डॉलर है तो लगभग 60,000-65,000 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अतिरिक्त के रूप में होगी जो कि विश्व मुद्रा संस्थान को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है ।

विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकनामारा ने यह स्वीकार किया कि यदि इस राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो विश्व मुद्रा संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । प्रो. पेनरोज के अध्ययन के अनुसार, अल्जीरिया, ईरान एवं इराक के पास अतिरेक मुद्रा को व्यय करने की समस्या नहीं है क्योंकि ये राष्ट्र या तो घरेलू विकास पर व्यय करना चाहते हैं या फिर सैनिक-सामग्री की खरीद पर ।

वस्तुत: मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक राज्यों को तेल से सर्वाधिक धन मिला और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्द्धा में भी वे ही अग्रणी हैं अर्थात् नवीन शस्त्रास्त्र खरीद पर मध्य-पूर्व के राज्यों के प्रतिरक्षा बजट करोड़ों से अरबों डॉलर के हो गये । खाड़ी के राज्यों में ईरान का शस्त्रीकरण अभियान बहुत तेज था ।

पिछले एक दशक में उसका प्रतिरक्षा बजट 35-40 गुना बढ़ा जो मध्य-पूर्व के राज्यों के प्रतिरक्षा बजटों में सर्वाधिक है । सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, अरब, अमीरात आदि राज्य शस्त्रास्त्र प्रतिस्पर्द्धा में अग्रणी हैं । अरब-इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्द्धा दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी । इन राज्यों को पश्चिमी व पूर्वी सभी शक्तियां ऐसे घातक हथियार देने लगीं जो विश्व के अन्य विकासशील राज्यों को प्राप्त नहीं हैं ।

संक्षेप में इस मूल्य वृद्धि से ओपेक देशों को भारी लाभ हुआ । अक्टूबर, 1970 के मूल्यों के आधार पर तेल निर्यात करने वाले देशों को 65 अरब डॉलर प्रति वर्ष आय हुई, इसके बाद की वृद्धि से जुलाई, 1979 के मूल्योंके आधार पर उनको प्रतिवर्ष 225 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय हुई ।

इस आय ने इन देशों को मालामाल कर दिया और खनिज तेल सोने से भी अधिक धनवान बनाने वाला और शक्तिशाली साधन साबित हुआ है । अनेक निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये । अब ये देश ऋण देने वाले देशों में अग्रणी हो गये ।

Essay # 2. ओपेक का जन्म (The Origin of OPEC):

तेल निर्यातक देशों के संगठन ‘ओपेक’ (Organization of Petroleum Exporting Countries) का जन्म 1960 में हुआ । तेल निर्यातक देशों में मुख्यत: तेल उत्पादन का कार्य बहु-उद्देश्यीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है । ओपेक की स्थापना से पूर्व तेल कम्पनियां पश्चिम एशिया के देशों की तेल सम्पदा के बल पर अपने निजी देशों को समृद्ध बनाती रहीं ।

1948 में तेल कम्पनियां कुल लाभ के 82 प्रति लाभ पर अधिकार जमाये हुए थीं, जबकि वास्तविक लाभ के मालिक (सम्बद्ध देश) को केवल 17 प्रतिशत ही मिल पाता था । कड़े संघर्ष के बाद 1952 में ये उत्पादक देश अपने लाभ को 32 प्रतिशत और 1963 में 50 प्रतिशत कर पाने में सफल हुए ।

कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के शोषण और तेल उत्पादक देशों की मर्जी के खिलाफ सौदेबाजी ने इन देशों को अपने हितों की ओर सचेत किया । अगस्त 1960 में तेल कम्पनियों ने अपने उत्पादक देशों से पूछे बिना तेल के दाम घटा दिये ।

इससे मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक देशों को 939 लाख डॉलर की हानि हुई । इस घटना के बाद पांच प्रमुख निर्यातक देशों-तीन अरब (इराक, कुवैत और सऊदी अरब) तथा दो गैर-अरब (ईरान और वेनेजुएला) देशों ने अपने संयुक्त हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने का 14 सितम्बर, 1960 को बगदाद में निश्चय किया । तत्कालीन आंकडो के अनुसार इन पांच राष्ट्रों के पास कुल सुरक्षित तेल का 87 प्रतिशत, कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत एवं कुल व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा था ।

संगठन का पहला प्रस्ताव तेल उत्पादक राष्ट्रों की बढ़ती आर्थिक चेतना एवं आक्रोश को स्पष्ट करता है- “माननीय सदस्य तेल कम्पनियों के मूल्यों के प्रति दिखाये गये रुख के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं । सदस्यों की यह मांग है कि तेल कम्पनियां मूल्य-स्तर को उतार-चढ़ाव से मुक्त स्थिर रखें और सदस्य राष्ट्र वे सभी प्रयास करेंगे जिससे मूल्य-स्तर वर्तमान गिरे स्तर से पहले की स्थिति में रहे । यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों और तेल कम्पनियों को ऐसा प्रतीत हो कि मूल्य परिवर्तन अनिवार्य है तो तेल कम्पनियों को चाहिए कि वे स्थिति का विवरण राष्ट्रों के समक्ष रखें और कोई निर्णय लेने से पहले उत्पादक राष्ट्रों से परामर्श लें ।”

यह स्पष्ट किया गया कि ‘ओपेक’ की स्थापना मुख्यत: तेल उत्पादक राष्ट्रों को तेल नीति में एकात्मकता स्थापित करने के लिए तथा सदस्य राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा के लिए की गयी है । ओपेक के नियमों के अनुसार किसी राष्ट्र को संगठन का सदस्य बनाने के लिए कुछ आवश्यक अर्हताओं को पूरा करना होगा-राष्ट्र को तेल का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र होना चाहिए तथा राष्ट्र के तेल हित और अन्य सदस्यों के हितों में समानता होनी चाहिए ।

धीरे-धीरे इस तेल निर्यातक देशों के संगठन में 13 सदस्य हो गये पांच संस्थापक सदस्य देशों के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं-कतर, इण्डोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इक्वेडोर तथा अंगोला ।

मई, 2008 में इण्डोनेशिया ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी इससे संगठन में अब सदस्यों की संख्या 12 ही रह गई है । ओपेक के प्रमुख अंग हैं-कॉन्फ़्रेन्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर तथा सचिवालय । विकासशील देशों की मदद के लिए 1976 में ‘ओपेक फण्ड फॉर इण्टरनेशनल डवलपमेण्ट’ की स्थापना की गई ।

ओपेक का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 27-28 सितम्बर, 2000 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में संपन्न हुआ । ओपेक के 40 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 25 वर्षों के अन्तराल पर वेनेजुएलाई राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ था ।

गंभीर पारस्परिक मतभेदों के परिणामस्वरूप ओपेक के सदस्य राष्ट्रों ने सम्मेलन में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मूल्यों को लाभदायक स्तर पर बनाए रखने का संकल्प किया । काराकास घोषणा पत्र में ‘कार्टेल की एकता’ के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा निर्धन राष्ट्रों की सहायता का संकल्प किया गया ।

ओपेक किन्हीं भी अर्थों में राजनीतिक संगठन नहीं है । यह ठीक है कि आर्थिक लाभ आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है जिसका परिणाम पहले आर्थिक एकीकरण और फिर राजनीतिक एकीकरण होता है । ओपेक राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक मतभेद निकट भविष्य में राजनीतिक एकीकरण जैसी सम्भावना को नकारते हैं ।

फिर भी ओपेक की स्थापना के बाद तेल निर्यातकों की असली शक्ति सामने आ गयी । इसके बाद तेल कम्पनियां तेल की कीमतें कम नहीं कर पायीं । इसके अलावा तेल निर्यातक देश ओपेक के बल पर नये कर और लाभांश (रॉयल्टी) निश्चित कर अपने राजस्व को बढ़ाने में भी सफल हुए ।

संक्षेप में, 6 अक्टूबर, 1973 को प्रारम्भ हुए चौथे अरब-इजराइल युद्ध में ओपेक राष्ट्रों के द्वारा उठाये गये कदमों ने विश्व स्तर पर तेल को सशक्त राजनीतिक शस्र के रूप में उभारा, उसके परोक्ष में ओपेक की प्रतिभाशाली भूमिका रही है ।

Essay # 3. खाड़ी संकट (The Gulf Crisis):

पश्चिमी एशिया तनाव और टकराहट का केन्द्र रहा है । अरब-इजराइल संघर्ष, लेबनान का गृह-युद्ध और ईरान-इराक युद्ध ने इस भू-क्षेत्र को संघर्ष के अखाड़े में परिवर्तित कर दिया था । आधुनिक विश्व के इतिहास में 12 अगस्त, 1990 एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में याद किया जायेगा ।

इस दिन इराकी सैनिक शासक सद्दाम हुसैन की सेनाओं ने पड़ोसी राज्य कुवैत पर आक्रमण कर दिया । 3-4 घण्टों के अन्दर विश्व के सर्वाधिक धनी देशों में से एक कुवैत विश्व के राजनीतिक नक्शे से विलुप्त हो गया ।

यह आज की दुनिया में सबसे कम समय का युद्ध रहा-एक-दिवसीय युद्ध । इराकियों ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से यह कार्यवाही की तथा कुवैत की छोटी-सी सेना इसका कोई मुकाबला नहीं कर पायी । कुवैत के शासक अमीर ने परिवार के सदस्यों के साथ सऊदी अरब में शरण ली । बाद के दिनों में सैकड़ों कुवैती नागरिकों ने सऊदी अरब की ओर पलायन किया ।

इराक ने अपने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कहा कि कुवैती समाज के क्रान्तिकारी तत्वों के निमन्त्रण पर उसने यह कार्यवाही की है । इराक ने कहा कि ये क्रान्तिकारी तत्व अलसबाह परिवार के पुरातनवादी-सामन्तवादी शासन का विरोध कर रहे थे जो सदियों से कुवैत पर राज करता आ रहा हे, किन्तु विश्व ने सद्दाम हुसैन के तर्कों पर विश्वास नहीं किया ।

सद्दाम हुसैन की कार्यवाही ने पश्चिमी एशिया के राजनीतिक समीकरण तथा सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को भयंकर आघात पहुंचाया । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई । खाड़ी युद्ध में इराक विरोधी बहुराष्ट्रीय सेना में 30 देश सम्मिलित हुए ।

मुख्य फौजी शक्ति प्रदान करने वाले देश थे-मिस्र, फ्रांस, सऊदी अरब, इंग्लैण्ड और अमरीका । महत्वपूर्ण सैनिक मदद देने वाले देश थे-कनाडा, जर्मनी, इटली, कुवैत, पाकिस्तान, स्पेन, सीरिया, टर्की और गल्क कोऑपरेशन काउंसिल ।

प्रतीकात्मक सैन्य शक्ति प्रदान करने वाले देशों में अफगानिस्तान, अर्जेण्टीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क ग्रीस होण्डूरास, मोरक्को, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड्स, नाइजर, नॉर्वे, सेनेगल तथा सियरा लिओन के नाम उल्लेखनीय हैं ।

कई देशों ने असैनिक मदद प्रदान की जिनमें चेकोस्लोवाकिया, जापान, हंगरी, पोलैण्ड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका और स्वीडन के नाम प्रमुख हैं । मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फिनलैण्ड, होण्डूरास, हंगरी आइसलैण्ड जापान, लक्समबर्ग, मलेशिया, फिलिपीन्स, पुर्तगाल, सियरा लिओन, द. कोरिया, स्वीडन, ताइवान, टर्की और सोवियत संघ प्रमुख हैं ।

Essay # 4. कुवैत की स्वतन्त्रता और कुवैत पर इराकी दावा (Independence of Kuwait and Iraqi Claim Over Kuwait):

ब्रिटिश शासन से कुवैत जून, 1961 में स्वतन्त्र हुआ था । तब इराक का प्रधानमन्त्री जनरल कासिम था । कुछ ही दिनों के अन्दर जनरल कासिम ने कुवैत पर अपना दावा प्रस्तुत किया । उसका कहना था कि कुवैत ओटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत बसरा प्रान्त का भाग रहा है (बसरा अब इराक का एक अंग है) जबकि कुवैत ने इराक के तर्कों को अस्वीकार कर दिया ।

कुवैत ने कहा कि वह तुर्की सत्ता के अधीन कभी भी नहीं रहा है । कुवैत ने इस बात की ओर भी संकेत किया कि सन् 1756 से लेकर अब तक कुवैत पर अलसबाह वंश का शासन कायम रहा है । इराकी आक्रमण का डर होने के कारण कुवैत ने ब्रिटेन से सैनिक सुरक्षा हेतु अनुरोध किया ।

सऊदी अरब ने भी अपनी सेना कुवैत में भेज दी । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा संकट को हल करने का प्रयत्न भी असफल रहा । तभी अरब लीग मध्यस्थता के लिए सामने आया । 12 अगस्त, 1961 को अरब लीग राष्ट्रों ने एक निर्णय पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना के स्थान पर अरब लीग की एक सेना नियुक्त होगी । अरब लीग द्वारा कुवैत की स्वाधीनता की रक्षा की जायेगी ।

शेख के शासन पर होने वाले किसी भी आक्रमण को लीग के सदस्यों पर आक्रमण माना जायेगा । पर इराक ने अरब लीग के इन प्रस्तावों का विरोध किया तथा कुवैत पर अपना दावा दोहराया किन्तु 3 फरवरी, 1961 के एक आकस्मिक शासन परिवर्तन ने जनरल कासिम का शासन समाप्त कर दिया तथा नया शासन कुवैत के साथ एक समझौते के लिए तैयार हो गया ।

तदनुसार इराक ने कुवैत की स्वाधीनता और प्रभुता को मान्यता दी । इराक इस समझौते के बावजूद भी कुवैत को तंग करता रहा । 1975 में इराक ने कहा कि कुवैत उसे बुवियान द्वीप का आधा हिस्सा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दे ।

बारबा द्वीप पर भी कुवैत अपना नियन्त्रण छोड़ दे और इसके बदले इराक कुवैत की सीमाओं को मान्यता प्रदान करना चाहता था, किन्तु कुवैत की नेशनल असेम्बली ने कोई भी रियायत देने से इकार कर दिया । सितम्बर 1980 में इराक-ईरान युद्ध भड़कने पर इराक ने बारबा और बुवियान द्वीपों पर अपना अधिकार पुन: दोहराया किन्तु कुवैती सरकार ने इन द्वीपों पर अपनी सम्प्रभुता के दावे को नहीं छोड़ा ।

Essay # 5. कुवैत पर इराकी आक्रमण के कारण (Causes of Iraqi Attack on Kuwait):

ऐसे तीन कारण हो सकते हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया:

(1) कुवैती भू-भाग पर इराक का ऐतिहासिक दावा:

इराक का कुवैत के उन क्षेत्रों पर दावा था जिनको वह 1961 से जाहिर कर रहा था । इराकी जनता को यह समझाना आसान था कि कुवैत इराक का ही एक अंग है । इसलिए सद्दाम हुसैन ने सैनिक कार्यवाही के तत्काल बाद कुवैत का इराक के साथ एकीकरण कर दिया, उसे इराक का 19वां प्रान्त घोषित कर दिया ।

(2) इराक की आर्थिक मजबूरियां:

इराक ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी कुवैत को हड़प लिया । इराक-ईरान युद्ध में इराक की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी । युद्ध के परिणाम में इराक 45% अवमूल्यन और बढ़ते कर्जों के भार से कराह रहा था ।

इसलिए पड़ोसी देश कुवैत जो विश्व का सबसे धनी देश माना जाता है सहज में ही सद्दाम हुसैन की लालसा का शिकार बन गया । कुवैती अधिग्रहण के साथ ही इराक ओपेक देशों में सऊदी अरब के बाद तेल का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया । कुवैत के अधिग्रहण के साथ ही इराक का कुवैत के प्रति 15-20 मिलियन डॉलर का ऋण भी स्वत: समाप्त हो गया ।

(3) अरब नेतृत्व की लालसा:

कुवैत पर आधिपत्य का एक प्रमुख कारण सद्दाम के मन में अरब देशों के नेतृत्व की लालसा हो सकती है । पश्चिमी एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति होने के बावजूद इराक का विश्वास था कि अनेक कारणों से उसे अरब देशों का नेतृत्व नहीं करने दिया गया । पिछले दशक में ईरान के साथ असफल संघर्ष में इराक को नीचा देखना पड़ा अत: अपनी तपी हुई फौज के साथ सद्दाम हुसैन इराक को प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते थे ।

Essay # 6. संयुक्त राज्य अमरीका और खाड़ी संकट (U.S.A. and the Gulf Crisis):

संयुक्त राज्य अमरीका इराकी आक्रमण से सर्वाधिक बौखला उठा । 1979 में भी अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के समय अमरीका सर्वाधिक उत्तेजित हुआ था, परन्तु तब वह सोवियत रूस के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रतिरोध के भय से नहीं कर सका । उसने पाकिस्तान को हथियारों से अवश्य पाट दिया ।

इस बार वह इराक के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करने और सद्दाम हुसैन को दण्ड देने के लिए कृत संकल्प था । राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराकी आक्रमण को ‘काले युगों का काला भग्नावशेष’ बताया । जॉर्ज बुश ने कहा कि- ”तानाशाह का दिन बीत गया है ।”

इराक के सऊदी अरब पर सम्भावित हमले को देखते हुए वहां के शाह ने अपने देश में न केवल इस्लामी देशों की फौजों को आमन्त्रित किया बल्कि अमरीका को भी अपनी सेना लाने की आज्ञा दे दी । खाड़ी सीमाओं पर बहुराष्ट्रीय सेना तैनात करने के प्रयास में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करने में बुश सफल हुए । सुरक्षा परिषद् ने लगभग सर्वसम्मति से इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया ।

इस निर्णय के पालन की प्रक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ कोई निर्णय करता उससे पूर्व ही अमरीका, इंग्लैण्ड, सोवियत रूस, फ्रांस आदि देशों ने अपने जंगी बेडे इराक के चारों ओर तैनात कर दिये । तुर्की ने इराकी तेल लाइन बन्द कर दी किन्तु अमरीका और इंग्लैण्ड सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों की अवहेलना कर इराक की समुद्री नाकेबन्दी कर डाली ।

सोवियत रूस कनाडा और फ्रांस सहित अधिकांश देशों ने नाकेबन्दी का विरोध किया किन्तु अमरीका अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहा । इतना ही नहीं जब जोर्डन ने अपने अकाबा बन्दरगाह को इराकी जहाजों के लिए खुला रखने का निर्णय किया तो अमरीका ने जोर्डन की नाकेबन्दी तक की धमकी दे डाली ।

इराक और कुवैत के झगड़े में अमरीका बीच में कहां से आ गया ? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की अनदेखी इजरायल द्वारा गाजापट्टी पर कब्जा कर लेने पर एकदम चुप रहने वाले अमरीका को इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने से ऐसी क्या तकलीफ हुई जिसके कारण उसने अपनी पूरी शक्ति इराक के विरुद्ध लगा दी ?

एक तो सऊदी अरब ने अमरीका से अपील की कि इराक के सम्भावी आक्रमण से उसकी रक्षा करें । अमरीका ने अनेक स्थलों पर अपनी सेना को सऊदी अरब में लगा दिया 1 दिसम्बर, 1990 तक वहां 3 लाख से अधिक बहुराष्ट्रीय सेना पहुंच गयी ।

दूसरा 29 नवम्बर, 1990 को सोवियत व चीनी समर्थन से सुरक्षा परिषद् ने अमरीका की महत्वाकांक्षा को कानूनी जामा पहना दिया । सुरक्षा परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया यदि 15 जनवरी, 1991 तक इराक कुवैत को खाली न करे तो उसके विरुद्ध बल प्रयोग किया जा सकता है ।

तीसरा अमरीका के भूतपूर्व रक्षा सचिव केस्पर वाइनबर्गर के शब्दों में- “हम और यूरोप व जापान में हमारे सहयोगी ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें एक स्वच्छन्द तानाशाह अपनी 10 लाख सेना के सहारे हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तेल पर कब्जा कर लेता है मुद्रा स्फीति को प्रभावित करता है और यह तय करने का काम करता है, कि हम अपने जीवन-स्तर को यथावत् रख सकते हैं या नहीं ? सही मायने में हमारा अस्तित्व ही संकट में है ।”

17 जनवरी, 1991 को अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने इराक के विरुद्ध भीषण बमबारी आरम्भ कर दी । जनवरी के अन्त तक अनगिनत बार इराक के सैनिक व असैनिक ठिकानों पर बमबारी की गयी । इससे सैनिकों के साथ हजारों असैनिक भी मारे गये ।

अमरीकी व बहुराष्ट्रीय हवाई बमबारी से इराक की वीत जल व संचार व्यवस्था ठप हो गयी । लगभग 40 दिन की धुआधार बमबारी के बाद 24 फरवरी, 1991 को अमरीकी नेतृत्व में बड़ा सेना ने जमीनी युद्ध आरम्भ कर दिया ।

जमीनी युद्ध आरम्भ करने के 24 घण्टे के भीतर ही इराक ने घोषणा की कि वह कुवैत खाली कर रहा है । वास्तव में सद्दाम की सेना अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी । इराकी सैनिक कुवैत को बरबादी की हालत में छोड़कर चले गये । जमीनी युद्ध मात्र 100 घण्टे चला ।

28 फरवरी, 1991 को प्रात: 10.30 बजे अमरीका ने युद्ध-विराम की घोषणा कर दी । इस दौरान लगभग 2 लाख इराकी सैनिक बन्दी बना लिये गये । इराक की सैनिक कमर पूरी तरह तोड़ दी गयी । राष्ट्रपति बुश ने कहा कि कुवैत अब स्वतन्त्र देश है ।

जॉर्ज बुश ने सम्भवत: खाड़ी युद्ध शुरू करने से पहले ही अपनी विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित कर लिये थे । संक्षेप में, उनका प्रमुख उद्देश्य कुवैत को खाली कराना नहीं बल्कि इराक को तहस-नहस करना था ताकि भविष्य में इराक फिर से सिर उठाने की कोशिश न कर सके ।

जॉर्ज बुश तो सद्दाम हुसैन का सिर चाहते थे जो उन्हें सोवियत शान्ति प्रस्ताव या सिर्फ इराक द्वारा कुवैत खाली कर देने से प्राप्त नहीं हो सकता था । खाड़ी क्षेत्र में पेटी-डलर पर एकछत्र नियन्त्रण स्थापित करने के साथ-साथ अधिकृत क्षेत्रों में इजरायल के हौसले अधिक बुलन्द करने की प्रमुख प्रवृत्ति के कारण बुश ने गोर्बाच्योव का शान्ति प्रस्ताव ठुकराने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई ।

खाड़ी युद्ध अमरीका और उसके पश्चिमी साथियों के लिए एक वरदान रहा । अमरीका का सैन्य उद्योग शिथिल पड़ गया था । अब उसे विश्वव्यापी नये शस ऑर्डर मिलने लगे । युद्ध में पिछले अनेक वर्षों में विकसित हथियारों का प्रयोग कर उनकी उपयोगिता आकी गयी ।

पेट्रियाट मिसाइल विशेष चर्चित रही । अमरीका व उसके साथियों ने इराक के विरुद्ध अनेक प्रकार के बल प्रयोग किये । अत: युद्ध के दौरान अमरीका ने नये हथियारों का वैसे ही प्रयोग किया जैसे चिकित्सक मरीज पर नयी दवाओं का प्रयोग करता है ।

युद्ध में हुई कुवैती या इराकी बर्बादी का लाभ भी अमरीकी तथा पश्चिमी देशों को मिला । अभी तक कुवैत सरकार ने 100 अरब डॉलर के निर्माण के ठेके दिये हैं । इनमें से 71 प्रतिशत अमरीका को व शेष उसके मित्र देशों को दिये गये हैं ।

Essay # 7. संयुक्त राष्ट्र संघ और खाड़ी संकट (U.N.O. and the Gulf Crisis):

खाड़ी संकट के समाधान की दिशा में जहां एक ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव पैरेज डी. कुइयर ने सक्रिय प्रयत्न किये वहां दूसरी ओर सुरक्षा परिषद् ने सख्त कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पारित किये । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 2 अगस्त, 1990 को कुवैत पर इराकी आक्रमण से लेकर 29 नवम्बर, 1990 तक खाड़ी संकट पर 12 प्रस्ताव पारित किये ।

सुरक्षा परिषद् ने अपने प्रस्ताव (660) में 2 अगस्त, 1990 को इराकी हमले की भर्त्सना की और यह मांग की कि इराक तत्काल और बिना शर्त अपनी सारी फौज उस जगह तक हटाये जहां वह 1 अगस्त, 1990 को थी । 6 अगस्त को प्रस्ताव 661 पारित हुआ जिसके द्वारा इराक पर व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य नाकेबन्दी लागू की गयी । दवाई और मानवीय दृष्टिकोण से खाद्य-सामग्री को इससे मुक्त रखा गया ।

9 अगस्त को प्रस्ताव 662 पारित हुआ जिसमें सदस्य देशों को कहा गया था कि वे कुवैत को हड़प करने की इराकी कार्यवाही को मान्यता न दें । 18 अगस्त को सुरक्षा परिषद् ने प्रस्ताव 664 पारित किया जिसमें यह मांग की गयी थी कि इराक विदेशी नागरिकों को वहां से जाने की अनुमति और सुविधाएं प्रदान करे और इस बीच ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचे ।

25 अगस्त, को पारित प्रस्ताव 665 ऐतिहासिक दस्तावेज है । इस प्रस्ताव के माध्यम से इराक के खिलाफ आर्थिक नाकेबन्दी करने के लिए नौ-सेना के सीमित इस्तेमाल का अधिकार दिया गया । इन प्रस्तावों के तहत् अमरीकी तथा पश्चिमी देशों की सेनाओं ने ऐसी नाकेबन्दी की कि इराक तथा कुवैत से न कोई चीज बाहर जा सकती, न अन्दर आ सकती थी । यहां तक कि कुवैत में खाद्य-सामग्री का भी अभाव हो गया ।

13 सितम्बर को पारित प्रस्ताव संख्या 666 द्वारा इराक में खाद्य-सामग्री भेजने की छूट इस शर्त पर दी गयी कि इसका वितरण संयुक्त राष्ट्र रेडक्रॉस की देख-रेख में होगा । 6 सितम्बर को प्रस्ताव संख्या 668 द्वारा कुवैत में विदेशी दूतावासों और उनके कर्मचारियों पर इराकी सेना द्वारा छापे मारे जाने पर इराक की भर्त्सना की गयी ।

25 सितम्बर, को प्रस्ताव संख्या 670 द्वारा नभ क्षेत्र पर उड़ानें रोक दी गयीं और बन्दरगाहों पर इराकी जहाजों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध हगा दिया गया । 29 अक्टूबर को प्रस्ताव संख्या 674 द्वारा कुवैत में इराकी अधिकारियों और सेनाओं की गतिविधियों की भर्त्सना तथा कुवैत में मानवीय अधिकार सिद्धान्तों के व्यापक स्तर पर उल्लंघन की पुष्टि की गयी ।

18 नवम्बर, को पारित प्रस्ताव संख्या 677 द्वारा कुवैत के जनसांख्यिकी स्वरूप में परिवर्तन करने वे इराकी प्रयासों की भर्त्सना की गयी । 28 नवम्बर, को पारित प्रस्ताव संख्या 678 द्वारा 18 जनवरी, 1991 तक या पहले कुवैत से इराक के न हटने पर उसे हटाने के लिए सभी जरूरी तरीकों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया ।

खाड़ी संकट के समय अमरीकी विदेश नीति की सक्रिय भूमिका के कारण आलोचकों के अनुसार सुरक्षा परिषद् मात्र अमरीकी परिषद् बनकर रह गयी । इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की जो फजीहत हुई उससे उसकी सार्थकता पर भी प्रश्नचिह लग गया । कुवैत में फंसे विदेशी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई सार्थक कदम सुरक्षा परिषद् ने नहीं उठाया ।

उसकी रुचि केवल इस बात में रही कि सभी देश इराक के खिलाफ कड़ाई से प्रतिबन्धों का पालन करें । लाखों विदेशी नागरिक भोजन-पानी के लिए बिलबिलाते रहे, तब भी सुरक्षा परिषद् भारत सरीखे देश पर यह दबाव डालती रही कि वह पहले इराक के खिलाफ कड़ाई बरते उसके बाद अपने नागरिकों के बचाने की बात सोचे ।

आलोचकों के अनुसार इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद् की सक्रियता, कुवैत के प्रति सुरक्षा भावना की नहीं वरन् अमरीकी स्वार्थ साधना की परिचायक है । अमरीकी तेल और सामरिक स्वार्थों की सुरक्षा के लिए वह सक्रिय हुई ।

महासचिव पेरेज डॉ. क्वयइर ने युद्ध आरम्भ होने के बाद कहा कि यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र का नहीं है और न वह उसे रोक सकता है । सुरक्षा परिषद् में क्यूबा ने इराक पर लगाये गये प्रतिबन्धों का विरोध यह कहते हुए किया कि ये प्रतिबन्ध पक्षपातपूर्ण हैं अमरीका ने भी पनामा पर ऐसी ही सैनिक कार्यवाही की थी तब सुरक्षा परिषद् ने यही प्रतिबन्ध अमरीका पर क्यों नहीं लगाये ?

आलोचकों के अनुसार अमरीका तथा उसके पश्चिमी साथियों ने इराक के सम्बन्ध में परिषद् के 660 से 678 प्रस्तावों की तो बड़ी दुहाई दी, परन्तु इसी प्रकार के इजरायल के विरुद्ध नवम्बर 1967 के प्रस्ताव व दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लागू करने के प्रस्तावों पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी ।

Essay # 8. खाड़ी संकट और सोवियत संघ, जापान एवं भारत की प्रतिक्रिया (Gulf Crisis and Reactions of Soviet Union, Japan and India):

खाड़ी संकट के दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् इराक के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी और सैनिक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकी । इसका कारण शीत-युद्ध का अवसान तथा सोवियत विदेश नीति में आया मोड़ है ।

सोवियत प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि ऐसे मसलों पर संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ही कोई कार्यवाही होनी चाहिए । सोवियत संघ ने अमरीका के खिलाफ ‘वीटो’ का उपयोग करने के बजाय सहयोगी की भूमिका अपनायी ।

सोवियत संघ ने खाडी के सन्दर्भ में पारित हुए हर प्रस्ताव पर अमरीका का सहयोग किया । सीमित शक्ति के प्रयोग की अनुमति के समय सोवियत प्रवक्ता ने यह अवश्य कहा कि इस बल प्रयोग में वह स्वयं हिस्सेदारी नहीं करेगा सुरक्षा परिषद् के शेष सदस्य ही इस जिम्मेदारी को निभायेंगे ।

सोवियत प्रतिनिधि ने टाह भी कहा कि कुवैत पर से इराक को हटाना तथा सऊदी अरब को इराकी हमले से बचाना इन दोनों मुद्दों को अलग-अलग किया जाना चाहिए । बाद में युद्ध-विराम कराने के लिए सोवियत संघ ने अपनी ओर से शान्ति प्रस्ताव भी पेश किया जिसे राष्ट्रपति बुश ने अस्वीकार कर दिया ।

वस्तुत: सोवियत संघ अपनी आन्तरिक उलझनों में इस कदर फंसा हुआ था कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में उसे अधिक उलझने की फुर्सत ही नहीं थी । खाड़ी प्रसंग पर सोवियत नीति बहुत स्पष्ट नहीं थी; उसने अमरीका से कोई कटुता मोल नहीं ली लेकिन ऐसा भी कोई व्यवहार नहीं किया जिससे उसे इराक का दुश्मन कहा जा सके ।

अमरीकी दबाव में जापानी प्रधानमन्त्री कैफू ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया कि जापान खाड़ी में नौ अरब डॉलर की राशि की सहायता करेगा तथा अपनी सेना भी खाड़ी में भेजेगा । इस घोषणा के खिलाफ जापान में प्रचण्ड जन-प्रदर्शन हुए ।

विरोध प्रदर्शन कैफू की ताकत बन गये और वह अमरीका से यह शर्त मनवाने में सफल हुए कि खाड़ी युद्ध में जापानी सहायता का असैनिक उपयोग होगा । खाड़ी संकट पर भारत की विदेश नीति दुविधाजनक और अस्पष्ट रही । 3 अगस्त को भारत की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इराक को कुवैत से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए ।

भारत खाड़ी क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा तेल की कीमतों में वृद्धि से बहुत चिन्तित था । 23 अगस्त को भारत के विदेशमन्त्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद् ने इराक की नाकेबन्दी का जो प्रस्ताव पारित किया उसे लागू करने के लिए कोई भी एकतरफा कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ।

हम विदेशी सेनाओं की इस क्षेत्र में मौजूदगी के भी खिलाफ हैं । वस्तुत एक ओर भारत को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का समर्थन करना था वहीं उसे अपने राष्ट्रहितों की अनदेखी नहीं करनी थी । भारत को अपनी आवश्यकता का न केवल 37 प्रतिशत तेल खाड़ी से मिलता है, बल्कि 10 लाख भारतीय खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न देशों में कार्यरत थे ।

अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इराकी हमले की दो टूक शब्दों में निन्दा नहीं की खाड़ी संकट का समाधान छूने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों की पहल करवाते विदेशमन्त्री गुजराल भागे-भागे बेलग्रेड गये 2 लाख भारतीयों को कुवैत से निकालने के लिए गुजराल बगदाद में सद्दाम हुसैन से गले मिले ।

यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो यह भारत की कूटनीतिक सफलता ही कही जायेगी कि वह कुवैत और इराक से अपने लगभग दो लाख लोगों को बिना किसी रुकावट के वापस लाने में कामयाब रहा । भारतीय विदेश विभाग का यह मूल्यांकन असफल रहा कि आने वाले दिनों में इराक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरने जा रहा है, उसके पास सैनिक शक्ति है, और कुवैत से हटने की हालत में भी वह विवादग्रस्त तेल क्षेत्रों को अपने पास रखेगा इस तरह वह आर्थिक ताकत भी बनने वाला है ।

वस्तुत: सद्दाम हुसैन की जीत के बारे में भारत के समीकरण सही नहीं निकले । खाड़ी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और भारत की कोई भूमिका नहीं रही । सद्दाम के समर्थन में भारत में जुलूस निकाले गये जो भारतीय नेताओं की राजनयिक अपरिपक्वता का परिचायक है ।

Essay # 9. खाड़ी युद्ध और विभाजित पश्चिम एशिया (Gulf War and Divided Arab World):

खाड़ी युद्ध में मिस्र सीरिया मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपनी सेनाएं इराक के विरुद्ध अमरीका के साथ लगा दीं । फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे और लीबिया खुले रूप में इराक के साथ रहे तो जोर्डन संयुक्त अरब अमीरात यमन, अमन आदि को तटस्थ कहा जा सकता है । सद्दाम हुसैन ने ईरान की वे शर्तें स्वीकार कर उसे अपना मित्र नहीं तो कम-से-कम तटस्थ राष्ट्र तो बना ही लिया, जिन शर्तों के कारण उन्होंने ईरान से आठ वर्ष लड़ाई लड़ी ।

Essay # 10. सद्दाम हुसैन की भूलें : विफल समीकरण (Failures of Saddam : Miscalculations):

अमरीकी संकल्प को समझने में सद्दाम ने भयंकर भूल की । सद्दाम मान बैठे थे कि अमरीका अपने किसी सैनिक की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता । सद्दाम ने अमरीका की उच्च तकनीक वाली फौज को यह कहकर खारिज कर दिया था कि अगर साइकिल चलाने वाले वियतनामी अमरीका को हटा सकते हैं तो इराकी क्यों नहीं हटा सकते ।

सद्दाम इजरायल को भड़काने में भी विफल रहे । उन्होंने सोचा कि जैसे ही वे तेल अबीब पर अपनी पहली स्कड मिसाइल छोड़ेंगे, इजरायल जंग में कूद पड़ेगा और बहुराष्ट्रीय सेना की एकता टूट जायेगी । सद्दाम की राजनीतिक रणनीति के पीछे का बुनियादी तर्क बहुत समझदारी-भरा था ।

वे कई जोरदार-जानदार मुद्दों पर लड़ रहे थे । ये मुद्दे एफिलिस्तीनी समस्या अमीर अरब बनाम गरीब अरब और तीसरी दुनिया बनाम पश्चिम । राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 15 अगस्त को अपने एक भाषण के माध्यम से इराक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि इराक कुवैत से हट जायेगा लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले 1967 में कब्जा की गयी अरब भूमि से इजरायल अपनी सेनाएं हटा ले; सीरिया, लेबनान को मुक्त कर दे । अरब लीग व अमरीका मिलकर पहले इन अधिग्रहणों को समाप्त करवायें फिर इराक भी कुवैत से हट जायेगा ।

इस तरह कुवैत पर कब्जे के साथ दूसरे मामलों को जोड़कर भावी वार्ता को अवरुद्ध कर दिया गया । इन सब भूलों के कारण फिलिस्तीनियों के अतिरिक्त कोई भी सद्दाम के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया और फिलिस्तीनियों ने भी पश्चिमी ठिकानों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला नहीं बोला और फिर तीसरी दुनिया के देशों से भी सद्दाम को सिर्फ जबानी समर्थन मिला ।

निष्कर्ष:

आज पश्चिमी एशिया में यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि कुवैत से इराक की वापसी क्या स्थायी शान्ति ला पायेगी या फिर चार दशकों से दहकने वाला यह क्षेत्र उथल-पुथल के एक और दौर में फंस जायेगा । खाड़ी युद्ध के बाद अमरीका की जो प्रतिष्ठा बढ़ी वह उसका लाभ उठाकर इस क्षेत्र की राजनीतिक समस्या को हल करना चाहता है । पूर्व राष्ट्रपति बुश ने यह घोषणा की कि अमरीका इजरायल को गाजापट्टी पश्चिमी तट गोलन पहाड़ियों और अन्य क्षेत्रों से हटने के लिए मनाने की कोशिश करेगा जिन पर उसने 1967 से कब्जा कर रखा है ।

अगस्त, 1992 में इराक और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा क्योंकि सद्दाम हुसैन सरकार ने हथियारों की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को बगदाद में कृषि मत्रालय भवन की तलाशी की अनुमति देने से इकार कर दिया । यह खबर भी थी कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को चेतावनी दी कि ‘मदर वार’ या ‘असल युद्ध’ अभी होना है ।

इन घटनाओं को देखते हुए कुवैत की रक्षा और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा का प्रश्न फिर महत्वपूर्ण हो गया विशेषकर अगस्त, 1990 के उस आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ पर जिसके द्वारा इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था । इस सन्दर्भ में अमरीका ने 24 हजार सैनिक और पेट्रियाट प्रक्षेपास्त्रों का एक दस्ता कुवैत को भेजा ।

उसने भूमध्यसागर स्थित अपने युद्धपोत को भी सतर्क कर दिया । अमरीकी सैनिकों ने कुवैती सेना के साथ 17 दिन का (3 से 19 अगस्त, 1992 तक) संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया । इसका उद्देश्य इराक को यह संकेत देना था कि उसके द्वारा युद्ध-विराम का किसी भी प्रकार का उल्लंघन और कुवैत के खिलाफ प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही की गयी तो उससे कड़ाई से निपटा जायेगा ।

जनवरी, 1993 के प्रारम्भ में इराक ने कुवैत के विसैन्यीकृत क्षेत्र में कम-से-कम चार बार सादा कपड़ों में सैनिकों को भेजकर वहां पड़े अपने हथियार व प्रक्षेप्रास्त्र हटाने का प्रयास किया । इस पर संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने गम्भीर आपत्ति की, परन्तु इराक साहित्य ने इसकी परवाह नहीं की ।

अत: 13 जनवरी, 1993 की रात को एक बार पुन: अमरीकी ब्रिटिश व फ्रांसीसी वायुयानों ने दक्षिणी व पूर्वी इराक पर हमले किए । हमलों का निशाना इराक के सैनिक प्रतिष्ठानों व प्रक्षेपास्त्रों को बनाया गया । फलस्वरूप इराक ने घोषणा की कि वह कुवैती सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और दक्षिणी इराक में संयुक्त राष्ट्र के विमानों की उड़ान में बाधा नहीं डालेगा ।

10 नवम्बर, 1994 को इराक की संसद ने कुवैत की सम्प्रभुता स्वीकार कर की । इराक के विरुद्ध एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करते हुए अमरीका व ब्रिटेन के लडाकू विमानों ने 16 फरवरी, 2001 को बगदाद के पांच सैन्य ठिकानों पर निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों द्वारा हमले किए ।

अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सद्दाम हुसैन को यह समझ लेना चाहिए कि ‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म’ के बाद हस्ताक्षरित समझौते का उन्हें पालन करना ही होगा । बमबारी की निंदा करते हुए रूस व चीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद् को विश्वास में लिए बिना की गई किसी भी सैन्य कार्यवाही का वे विरोध करते है ।

सितम्बर 2002 में राष्ट्रपति बुश की इराक के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने के निर्णय के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडराने लगे । 6 सितम्बर, को अमरीका और ब्रिटेन के लगभग सौ लडाकू विमानों ने पश्चिमी इराक के एक प्रमुख हवाई सैन्य ठिकाने पर हमला किया ।

इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ पिछले कई महीनों से आग उगल रहे अमरीकी राष्ट्रपति अन्तत: इस नतीजे पर पहुंचे कि खाड़ी क्षेत्र में शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्दाम को सत्ता से हटाया जाना आवश्यक है ।

20 मार्च, 2003 को अमरीका ने इराक पर हमला कर दिया । अमेरिका ने इस युद्ध को ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ नाम दिया । 9 अप्रैल, 2003 को बगदाद पर गठबन्धन सेना के काबिज होने के साथ ही सद्दाम हुसैन के 24 वर्ष से चले आ रहे शासन का अन्त हो गया ।

अमरीका-ब्रिटेन के गठबन्धन ने युद्ध के मुख्य कारण के रूप में तर्क दिया कि सद्दाम के इराक के पास नरसंहार के जैविक एवं रासायनिक हथियार थे जिन्हें वह नष्ट नहीं कर रहा था अत: मानवता के हित में उन हथियारों को नष्ट करने के लिए इराक पर हमला करना जरूरी हो गया था ।

यह भी तर्क दिया गया कि सद्दाम की सरकार बार-बार मौका दिए जाने पर भी संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग नहीं कर रही थी तथा उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का अनुपालन नहीं हो रहा था । तथापि युद्ध के वास्तविक कारण हैं-इराक का तेल डॉलर और यूरो में वर्चस्व की लड़ाई नई विश्व व्यवस्था में पश्चिम एशिया को पूर्णत: अमरीकी प्रभुत्व में लाना तथा अमरीका की आर्थिक बहाली में युद्ध रूपी ऑक्सीजन की जरूरत ।

अमरीका की सबसे बड़ी चिन्ता थी कि सद्दाम के रहते इराक के तेल पर उसका नियन्त्रण नहीं हो सकता । इराक के तेल के बारे में सद्दाम ने कई समझौते रूस व फ्रांस के साथ किए । सद्दाम ने इराक के विदेशी जमा को डॉलर की जगह यूरो में करके तथा इराकी तेल की कीमत यूरो में लेने का निर्णय करके अमरीका को गहरी चोट दी थी । अत स्थिति में बदलाव सद्दाम के हटने पर ही आ सकता था और उसके लिए युद्ध ही एकमात्र उपाय था ।

कुछ समय पूर्व तक इराक में लगभग 1.32 लाख अमरीकी सैनिक तैनात थे । 15 दिसम्बर, 2011 को अमरीका ने वहां अपने सैनिक अभियान के खत्म होने की औपचारिक घोषणा की । हालांकि अभी इराक में हजारों की संख्या में अमरीकी सैन्य सलाहकार एवं कूटनीतिक बने रहेंगे लेकिन उसकी फौज की आखिरी टुकड़ी वहां से लौट गयी है । इराक में लगभग 4500 अमरीकी सैनिक मारे गये ।

तेल की दुनिया में नया शीतयुद्ध:

वर्ष 2014 एवं 2015 में कच्चे तेल के दामों में गिरावट के पीछे चार प्रमुख कारण हैं । सबसे अहम कारण है, अमरीका में शेल गैस और तेल क्रान्ति । इससे उनकी आयात पर निर्भरता घटकर आधी रह गई है । चूंकि अमरीका में ज्यादातर गैस और तेल मध्यपूर्व से आता था इसलिए अब आयात आधा हो जाने से मध्य पूर्व के निर्यातक देशों (सऊदी अरब, कुवैत, इराक) को नए बाजारों की तलाश है ।

ये देश यूरोप चीन भारत जापान कोरिया आदि को तेल निर्यात करते थे लेकिन वहां भी तरक्की धीमी हो गई है । इस प्रकार अमरीका में तो निर्यात कम हुआ ही साथ में उस नुकसान की भरपाई ये बाकी देशों से भी नहीं कर पा रहे हैं पर इन तेल उत्पादक देशों ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी कायम रखने के लिए तेल उत्पादन कम नहीं किया ।

यानी दाम कम होने के बावजूद बाजार में शिखर पर बने रहने की लड़ाई चल पड़ी । सऊदी अरब अपनी स्थिति बाजार में एक नम्बर पर बनाए रखना चाहता है । कुवैत भी अपनी हिस्सेदारी नहीं गंवाना चाहता । लिहाजा इन्होंने बाजार में तेल भले ही सस्ता दिया पर हिस्सेदारी से समझौता नहीं किया ।

मध्यपूर्व की इस लड़ाई का ही परिणाम है कि भारत को भी भारी छूट प्रस्तावित की गई । जो सऊदी अरब पहले पाकिस्तान को छूट देता था उसने इस बार भारत को छूट दी । अमरीका की तुलना में भारत को प्रति बैरल 2-2.50 डॉलर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी ।

दूसरा कारण, सऊदी अरब और ईरान के सम्बन्ध भारत-पाकिस्तान जैसे हैं । ईरान पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस से ही चलती है । तेल की कीमत कम हो जाने से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है ।

इस स्थिति को देखते हुए पश्चिमी देश सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान को और कमजोर करने में लगे हैं ताकि वह घुटने टेककर आणविक हथियार बनाने की सन्धि कर के । तीसरा बड़ा कारण, रूस है । रूस का यूक्रेन को लेकर अड़ियल रवैया रहा है । पश्चिमी देशों ने वहां प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ।

रूस की अर्थव्यवस्था भी तेल और गैस पर आधारित है । तेल की कीमत कम होने से रूस को 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है । तेल की कीमत जैसे ही नीचे आएगी रूस की ‘सॉफ्ट वैल्यू’ पर हमला न होगा । रूस में शान्ति सामाजिक कल्याण की योजनाओं और स्थायित्व पर प्रभाव पड़ सकता है ।

बदल रही है तेल व्यवस्था:

आगे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल की ओर जा रही है । ब्लूमबर्ग ने तो 40 डॉलर की भविष्यवाणी कर डाली है । इससे रूस और ईरान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । 60 डॉलर को भी स्थायी नहीं माना जा रहा । ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी संकट पैदा होने की आशंका है ।

2008 जैसी स्थिति भी बन सकती है पर अमरीका नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात बने । तेल की कीमत 60 डॉलर होने पर अमरीका में शेल गैस का उत्पादन अलाभकारी हो जाएगा । जिस शेल की वजह से अमरीकी विनिर्माण क्षेत्र में बसंत आया, बराक ओबामा नहीं चाहेंगे कि वह खत्म हो जाए । कुल मिलाकर तेल की दुनिया में अभी बहुत जटिल स्थिति है । तेल जगत में शीत युद्ध चल रहा है । वहां संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यवस्था बदल रही है ।

ADVERTISEMENTS:

ओपेक टूटा हुआ घर:

ओपेक में वेनेजुएला और ईरान एक तरफ हैं तो सऊदी अरब और कुवैत दूसरी तरफ । ओपेक की शक्ति कम हो गई है और यह टूटा हुआ घर बन गया है । आने वाले 2-3 एर्ष तक इसमें उथल-पुथल यूं ही चहती रहेगी जब तक कि नए ओपेक का जन्म नहीं हो जाता ।

ओपेक पहले संगठन की तरह सोचता था । पर अब सऊदी अरब अपनी हिस्सेदारी का खेल खेल रहा है । वेनेजुएला और ईरान कह रहे हैं कि तेल उत्पादन कम करो पर वह नहीं कर रहा है । ओपेक देश सांगठनिक हित के बजाय अपने राष्ट्रीय एजेंडा पर काम कर रहे हैं ।

इस उथल-पुथल की वजह से तेल में निवेश कम हो रहा है, पर नई व्यवस्था बनने के बाद कीमत निश्चित तौर पर ऊपर जाएगी । चौथी वजह है चीन और भारत । इन दोनों देशों की जीडीपी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है ।

भारत और चीन की जीडीपी के 2016 तक ऊपर जाने के आसार हैं । तब इन देशों में तेल की मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम हो जाएगी । इससे कीमत बढ़ेगी और सऊदी अरब, कुवैत जो घाटा अभी सह रहे हैं, उसकी भरपाई तब करेंगे ।