ADVERTISEMENTS:

Read this essay in Hindi to learn about the struggle for power in international politics.

Essay # 1. शक्ति-संघर्ष: सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि (Struggle for Power: Theoretical Background):

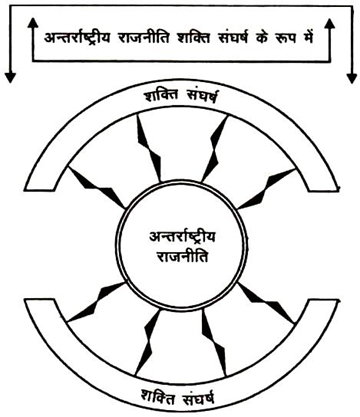

यथार्थवादी विचारक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को ‘शक्ति-संघर्ष’ के पर्याय के रूप में देखते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में मॉरगेन्थाऊ का नाम उल्लेखनीय है । हान्स जे. मॉरगेन्थाऊ ने ही अपने ग्रन्थ ‘पॉलिटिक्स एमंग नेशन्स’ में यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है ।

मॉरगेन्थाऊ ने राष्ट्रहित को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है । वे शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रबिन्दु मानते हैं । वैसे मॉरगेन्थाऊ से पूर्व एरिक कॉपमैन ने शक्ति की दृष्टि से ही राज्यों के तीन लक्ष्य बताए थे: शक्ति संचय शक्ति प्रसार और शक्ति-प्रदर्शन ।

यदि सभी राज्यों का हेतु शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन हो तो विश्व राजनीति शक्ति-संघर्ष का ही अखाड़ा सिद्ध होगी । वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता और संघर्ष का जारी रहना ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सारतत्व है ।

चाहे शीतयुद्ध का मामला हो अथवा रूस-चीन मतभेद, कश्मीर का मामला हो अथवा वियतनाम पर चीनी आक्रमण की घटना, अरब-इजरायल समस्या हो अथवा अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप की घटना, खाड़ी संकट हो अथवा कम्पूचिया संकट, सर्वत्र मूर्त और अमूर्त रूप से शक्ति-संघर्ष दृष्टिगोचर होता है ।

वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष अधिकांशत: अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की शोषणमूलक व्यवस्था से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने तथा उनका शोषण करने तथा इसके बाद सैनिक शक्ति द्वारा इन अधिकृत क्षेत्रों की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं । ‘तनाव और संघर्ष’ छोटे-छोटे देशों को सैनिक कार्यवाहियां करने के आधार के रूप में प्रयुक्त करने के उसके प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं ।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार- ‘शक्ति की महत्वाकांक्षा अन्य राजनीतियों के समान ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विशिष्ट तत्व है । अत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति-संघर्ष का रूप धारण कर लेती है ।

यद्यपि इस तथ्य को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साधारण व्यवहार में मान्यता प्राप्त है तथापि अनेक विद्वान विचारक इसे स्वीकार नहीं करते जैसे केथम का विश्वास था कि उपनिवेशों के लिए होड़ ही अन्तर्राष्ट्रीय द्वन्द्व की जड़ है और यदि उपनिवेशों को स्वतन्त्र कर दिया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं युद्ध सुप्त हो जाएंगे ।

ADVERTISEMENTS:

कोबडेन व प्रूदों की मान्यता थी कि व्यापार सम्बन्धी रुकावटों को हटा देने से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति स्वयं लुप्त हो जाएगी । उनके समर्थकों की मान्यता थी कि पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा युद्ध की जड़ है और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-संघर्ष को समाप्त करके स्थायी शान्ति स्थापित कर देगा ।

सन् 1943 में मास्को परिषद् में जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाली थी अमरीकी विदेश सचिव कोडरल हल ने कहा था कि नया अन्तर्राष्ट्रीय संघ शक्ति-संघर्ष को समाप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से एक नया युग प्रारम्भ करेगा । इन आदर्शवादी धारणाओं के उपरान्त भी शक्ति-संघर्ष एक वास्तविकता है ।

शक्ति की लालसा मानव की विशेषता है और घरेलू राजनीति में भी शक्ति-संघर्ष दिखायी देता है । विभिन्न सामाजिक क्लबों में, भाईचारे की संस्थाओं में शिक्षा संस्थाओं में तथा व्यापारिक संघों में विभिन्न गुटों के मध्य शक्ति-संघर्ष निरन्तर दृष्टिगोचर होता रहता है जिसमें एक गुट या तो उस शक्ति को कायम रखना चाहता है जो उसके पास है अथवा अपनी शक्ति की वृद्धि में संलग्न रहता है ।

व्यापारिक संगठनों में आपस में प्रतिद्वन्द्विता तथा मजदूर व पूंजीपति के मध्य संघर्ष भी अक्सर आर्थिक लक्ष्यों के लिए नहीं वरन् एक-दूसरे पर प्रभाव डालने की नीयत से प्रचलित होते रहते हैं जो कि वास्तव में शक्ति-संघर्ष का ही एक रूप है ।

ADVERTISEMENTS:

इसी प्रकार लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र का सपूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति-संघर्ष का ही दृश्य उपस्थित करता है । निर्वाचनों में विभिन्न राजनीतिक दल विविध तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं । दबाव तथा हित समूह विधायिका तथा कार्यपालिका के निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का अनवरत प्रयत्न करते हैं । वे अपनी शक्ति की या तो रक्षा करना चाहते हैं या उसकी वृद्धि करना चाहते है ।

मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में- ”सामाजिक सम्बन्धों में सामाजिक संगठनों के अन्दर शक्ति-संघर्ष की इस सर्वव्यापकता के कारण यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्ष से परिपूर्ण है तो यह क्या कोई आश्चर्य की बात है ?” मॉरगेन्थाऊ ने स्पष्टत: कहा है कि, ”अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति-संघर्ष है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है, अर्थात् जब कभी राष्ट्र अपने लक्ष्य की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा करना चाहते हैं तो वे सर्वप्रथम शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । यहां हम मॉरगेन्थाऊ के विचारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति-संघर्ष की राजनीति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं ।

दार्शनिक आधार:

मॉरगेन्थाऊ के यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है:

प्रथम:

प्रत्येक देश के राजनेता सदैव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं;

द्वितीय:

प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही निहित है और

तृतीय:

प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग अपने न्यस्त स्वार्थों की रक्षा के लिए करता है, अर्थात् प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतया शक्ति पर निर्भर है ।

राजनीतिक शक्ति:

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य प्रकृति के ऊपर मनुष्य की शक्ति से नहीं होता अथवा किसी कलात्मक माध्यम, जैसे भाषा, भाषण, ध्वनि, रंग अथवा उत्पादन तथा वितरण के साधन अथवा स्वयं के ऊपर आत्म-नियन्त्रण के रूप में नहीं होता ।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शक्ति से मॉरगेन्थाऊ का अभिप्राय किन्हीं दो इकाइयों के पारस्परिक सम्बन्ध की उस स्थिति से है जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों पर इस सीमा तक नियन्त्रण हो कि नियन्त्रित इकाई स्वभावत: ही नियन्त्रक इकाई की इच्छानुसार कार्य करती हो ।

वस्तुत: मॉरगेन्थाऊ राजनीतिक शक्ति की चर्चा करते हैं और राजनीतिक शक्ति को शारीरिक बल अथवा सैनिक शक्ति से भिन्न मानते हैं । जब हिंसा वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है तो यह सैनिक शक्ति के त्याग का द्योतक होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तो खास तौर से फौजी ताकत धमकी तथा उसमें निहित शक्ति के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है जो राजनीतिक शक्ति की पूर्ति करता है । जब यह युद्ध के रूप में वास्तविकता में परिणत होता है तब यह सैनिक शक्ति द्वारा राजनीतिक शक्ति का स्थान ग्रहण करने को सूचित करता है ।

शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है: इन दो राष्ट्रों के मध्य का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध ही राजनीतिक शक्ति है । इसके द्वारा प्रथम दूसरे के कुछ कार्यों पर अपने उस असर के कारण नियन्त्रण रखता है जो वह उसके मस्तिष्क पर डाल सकता है ।

यह प्रभाव तीन स्रोतों से उपजता हैं: कुछ लाभों की आशा, कुछ अहितकारी बातों का भय तथा उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के प्रति आदर अथवा प्रेम की भावना । यह प्रभाव या तो आदेश अथवा भत्र्सना अथवा प्रोत्साहन अथवा पद की शक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या फिर इसमें से कई के एक साथ सम्मिलित हो जाने से किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राज्य की विदेश नीति का भौतिक लक्ष्य चाहे जो भी हो-जैसे कच्चे पदार्थों के स्रोतों या सामुद्रिक रास्तों पर नियन्त्रण अथवा भूमि सम्बन्धी परिवर्तन-इन सभी में दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उसके कार्यों पर नियन्त्रण लागू करने का तत्व व्याप्त होता है ।

राइन सीमा वर्षों तक फ्रांस की विदेश नीति का लक्ष्य रही जिसका राजनीतिक तात्पर्य यह था कि जर्मनी की आक्रमण करने की उत्सुकता को समाप्त कर दिया जाए । सपूर्ण 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की विश्व राजनीति में सुदृढ़ स्थिति इस कारण रही क्योंकि उसने नपी-तुली विदेशी नीति लागू की जिसके फलस्वरूप अन्य देशों द्वारा उसका विरोध करना या तो संकटपूर्ण था (क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था) या अनावश्यक प्रतीत होता था ।

राष्ट्रीय हित:

विदेश नीति का उद्देश्य है विदेशी सम्बन्धों का ऐसी नीति से संचालन करना जिससे राष्ट्रीय हित की सिद्धि यथासम्भव अधिक से अधिक अनुकूल रूप में होने की गारण्टी रहे । राष्ट्रीय हित क्या है ? चार्ल्स और अब्दुल सईद के अनुसार- ”व्यापक दीर्घकालीन और सतत् उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार ये सब अपने को प्रयल करता हुआ पाते हैं ।”

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार- राष्ट्रीय हित के दो प्रकार हैं: दीर्घकालीन हित और अल्पकालीन हित । दीर्घकालीन हितों को मार्मिक हित भी कहते हैं । दीर्घकालीन हित राज्य के वे हित हैं जिन पर वह राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता और जिनकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है ।

इसे सदा प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू इसके सामने गौण समझे जाते हैं । ऐसे मार्मिक और दीर्घकालीन हितों में सब राज्यों के लिए कुछ न्यूनतम चीजें आती हैं: जैसे स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा और संरक्षण । अल्पकालीन हितों को गौण माना जाता है ।

अल्पकालीन हित प्रत्येक राज्य की आकांक्षाएं हैं जिनकी पूर्ति तो वे बेशक चाहते हैं पर जिनके संरक्षण के लिए वे युद्ध में उलझने को तैयार नहीं । राज्य के ऐसे गौण राष्ट्रीय हित हैं, जैसे-जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, व्यापार का संरक्षण, आदि ।

तीन प्रकार की विदेश नीतियां:

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार हर राजनीति चाहे वह गृह राजनीति हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके तीन आधारभूत रूप हैं । दूसरे रूप में सभी राजनीतिक घटनाएं निम्नलिखित तीन आधारभूत रूपों में से किसी एक के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं-राजनीतिक नीति या तो शक्ति को स्थायी रखने का प्रयल करती है या उसमें वृद्धि का प्रयत्न करती है या उसका प्रदर्शन करती है ।

इन तीन प्रकार के राजनीतिक रूपों के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन विशेष प्रकार की नीतियों का उदय होता है । वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहती, यथास्थिति की नीति (यथापूर्व स्थितिवादी नीति- Policy of Status Quo) अपनाता है ।

वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति वर्तमान शक्ति सम्बन्धों को परिवर्तित कर उसमें वृद्धि करना चाहती है, दूसरे शब्दों में अपनी शक्ति के स्थान पर अनुकूल परिवर्तन करना चाहती है, साम्राज्यवादी । विदेश नीति (Policy of Imperialism) का अनुसरण करता है । वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है (चाहे उसको स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लक्ष्य से) वह प्रतिष्ठा की नीति (Policy of Prestige) अपनाता है ।

यहां इन तीनों प्रकार की नीतियों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है:

(1) शक्ति-संघर्ष: यथास्थिति की नीति अथवा यथापूर्व स्थितिवादी नीति (The Struggle for Power : Policy of the Status quo):

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति की नीति वही कार्य करती है जो गृह राजनीति में एक दक्षिणपथी नीति करती है । यथास्थिति की नीति इतिहास के किसी विशेष समय में शक्ति के विशेष बंटवारे को स्थिर रखने के लक्ष्य में यत्नशील रहती है, इतिहास का वह विशेष समय, जिसके सन्दर्भ में यथास्थिति की नीति का वर्णन किया जाता है, अधिकतर किसी युद्ध का अन्त होता है, जबकि शक्ति का वितरण किसी नीति सन्धि में कानूनी रूप ग्रहण कर लेता है।

यह इस कारण होता है कि शान्ति सन्धियों का लक्ष्य युद्ध द्वारा लाए हुए शक्ति के नए वितरण का सन्तुलन कानूनी तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सके । इसलिए यथास्थिति की नीति की यह एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह पिछले महायुद्ध से उपजे हुए शान्ति समझौते के समर्थक के रूप में प्रकट होती है ।

जो यूरोपियन सरकारें तथा राजनीतिक दल सन् 1815-1848 तक यथास्थिति की नीति के समर्थक थे, वे वास्तव में नैपोलियनिक युद्धों के उपरान्त 1815 के शान्ति समझोते के समर्थक थे । ‘पवित्र मैत्री’ का मुख्य लक्ष्य ‘यथापूर्व स्थिति’ को बनाए रखना था, जो कि नैपोलियन युद्ध के उपरान्त 1815 में स्थापित हुई थी ।

प्रथम महायुद्ध के अन्त में जो सत्ता वितरण हुआ, उसका कानूनी रूप 1919 की शान्ति सन्धियों में पाया गया । राष्ट्र संघ का मुख्य ध्येय बन गया कि वह 1919 की सन्धियों पर आधारित ‘यथापूर्व स्थिति’ की रक्षा करके विश्व शान्ति की रक्षा करे ।

इसी कारण दोनों विश्व-युद्धों के मध्य प्रमुख संघर्ष ‘यथापूर्व स्थिति’ के पक्ष अथवा विपक्ष में था । 1919 में स्थापित ‘यथापूर्व स्थिति’ के विरुद्ध राष्ट्र के लिए स्वाभाविक था कि वे राष्ट्र संघ से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करते जैसा कि जापान ने 1932 में, जर्मनी ने 1933 में व इटली ने 1937 में किया ।

केवल शान्ति सन्धियों तथा उनके पक्ष में की गयी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में ही यथास्थिति की नीति का प्रकाशन नहीं होता । जो राष्ट्र एक विशेष प्रकार के शक्ति के वितरण को बनाए रखना चाहते हैं वे इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रकार की सन्धियों का साधन अपनाते हैं ।

जैसे- ‘चीन से सम्बन्धित समस्याओं और सिद्धान्तों से सम्बन्धित नौ शक्तियों की सन्धि’ जो वाशिंगटन में 7 फरवरी, 1922 को की गयी थी । इस सन्धि ने अमरीकन खुले द्वार की नीति को बदलकर उन देशों की सामूहिक नीति में परिवर्तित कर दिया जो कि चीन से व्यापार करने में अभिरुचि रखते थे ।

उसमें उन सबसे तथा चीन ने इस सन्धि को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की थी । उसका मुख्य ध्येय चीन से सम्बन्धित इन राष्ट्रों के उस समय के आनुपातिक शक्ति वितरण को सन्तुलित करना था । इसी भांति की अन्य सन्धि ‘आपसी गारण्टी की सन्धि’ थी जो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन व इटली के मध्य 16 अक्टूबर 1925 को लोकार्नो में हस्ताक्षरित की गयी थी ।

इसका ध्येय 1918 में यथापूर्व स्थिति की उस आम गारण्टी की पुष्टि करना था जो राष्ट्र संघ की दसवीं धारा में निर्दिष्ट थी । सन्धि की प्रथम धारा, विशेषकर उस गारण्टी की ओर संकेत करती है जिसके अनुसार जर्मनी व फ्रांस तथा जर्मनी व बेल्जियम के मध्य भूमि की ‘यथापूर्व स्थिति’ बनाए रखने की स्थापना थी ।

दोनों विश्व-युद्धों के मध्य जो मैत्री सन्धियां फ्रांस ने सोवियत संघ, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया से स्थापित कीं, उनका लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को कायम रखना था विशेष रूप से जर्मनी द्वारा उनको परिवर्तित करने की सम्भावना को दूर करना था ।

यही लक्ष्य सोवियत रूस व चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया व रोमानिया तथा चैकोस्लो-वाकिया व यूगोस्लाविया की आपसी सन्धियों का था । सन् 1935 से 1939 के बीच जब इन सन्धियों की परीक्षा की घड़ी आयी तो इनकी विफलता जाहिर हो गयी और जर्मनी ने सन् 1939 में पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया ।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में तथा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जो सन्धियां कीं उन सबका लक्ष्य अपने-अपने प्रदेशों में महायुद्ध के उपरान्त शक्ति वितरण के आधार पर स्थापित ‘यथापूर्व स्थिति’ को बनाए रखना था ।

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति इतिहास के किसी भी विशेष समय में वर्तमान शक्ति वितरण को स्थायी रखना अपना लक्ष्य समझती है । यह नीति उस परिवर्तन के विरुद्ध है जो दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य वर्तमान शक्ति वितरण को बदलता है ।

2. शक्ति-संघर्ष: साम्राज्यवाद (The Struggle for Power : Imperialism):

यदि किसी राष्ट्र की विदेश नीति जो उसकी शक्ति में वृद्धि के लक्ष्य से संचालित होती है आवश्यकता-वश अथवा स्वभावत: ही साम्राज्य का उदाहरण नहीं होती । साम्राज्यवादी विदेश नीति वह नीति होती है जो यथापूर्व स्थिति को पलट देने का प्रयत्न करती है । उदाहरण के लिए, आस्ट्रिया व प्रशा के मध्य सन् 1866 के युद्ध अथवा जर्मनी व फ्रांस के सन् 1870 के युद्ध का कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक न था ।

ये राजनीतिक युद्ध थे वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध थे । उनका लक्ष्य सर्वप्रथम जर्मनी के अन्तर्गत प्रशा के पक्ष में तदुपरान्त यूरोपीय राज्य व्यवस्था में जर्मनी के पक्ष में नया शक्ति वितरण लागू करना था । सन् 1854-56 का क्रीमियन युद्ध, अमरीका व स्पेन के मध्य सन् 1898 का युद्ध रूस व जापान के मध्य सन् 1901-12 का युद्ध, इटली व तुर्कीस्तान के मध्य सन् 1911-12 का युद्ध तथा अनेक बल्कान युद्ध राजनीतिक लक्ष्यों अर्थात् शक्ति वितरण को बदलने के ही द्योतक थे ।

प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध सही मायने में राजनीतिक युद्ध थे जिनका लक्ष्य यदि सम्पूर्ण विश्व का नहीं तो यूरोप का आधिपत्यथा । मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में- ”यथापूर्व नीति को पलटने की नीति होने के नाते साम्राज्यवाद का वास्तविक चरित्र एक नीति के रूप में उस समय सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है जबकि उन विशेष परिस्थितियों का ध्यान किया जाए जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के पक्ष में प्रकट होती हैं तथा उन आन्तरिक व बाह्य परिस्थितियों के कारण एक जागरूक विदेश नीति से साम्राज्यवादी नीति आवश्यकतावश उदित होती है ।”

वस्तुत: साम्राज्यवाद तीन प्रकार से उदित होता:

(i) विजयी युद्ध:

यदि दो राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रारम्भ हो जाता- चाहे उनमें कोई राष्ट्र आत्म-रक्षा के लिए ही युद्ध प्रारम्भ करे-युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी-पराजित के मध्य के आपसी सम्बन्ध परिवर्तित होने लगते हैं । विजय के पास आते-आते वह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध में परिणत हो जाता है अर्थात् विजयी राष्ट्र का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाना बन जाता है । उदाहरणार्थ, वार्साय की सन्धि एक साम्राज्यवादी नीति की प्रेरक थी-यह साम्राज्यवादी थी क्योंकि वह युद्ध के पूर्व की वर्तमान स्थिति बदल देना चाहती थी ।

(ii) पराजित युद्ध:

यदि कोई राष्ट्र युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसकी पराजय में उस आकांक्षा का बीज बोया जा सकता है जिसके अन्तर्गत उसमें विजय का पासा पलट देने की प्रेरणा हो । दूसरे शब्दों में विजय की आशा के परिणामस्वरूप विजय द्वारा संचालित साम्राज्यवादी नीति के उत्तर में पराजित पक्ष साम्राज्यवादी नीति के प्रति प्रेरित हो जाता है ।

पराजित राष्ट्र में प्राय: यह आकांक्षा रहती है कि जो कुछ उसने हारा है उसे पुन: प्राप्त कर लिया जाए । उदाहरणार्थ 1919 से जर्मनी की गुप्त रूप से यह नीति रही है कि जो कुछ उसने खोया है उसे पुन: अर्जित किया जाए । सन् 1936 में उसने राइनलैण्ड पर कब्जा कर लिया और यह प्रकट हो गया कि वह वार्साय की यथापूर्व स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं हे और उसका लक्ष्य उस यथापूर्व स्थिति को पलटना है ।

(iii) कमजोरी:

साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहित करने का एक अन्य कारण कमजोर राज्य अथवा शक्ति-शून्यता की स्थिति है । दोनों ही एक शक्तिशाली राज्य के लिए आकर्षण हैं । नैपोलियन तथा हिटलर के साम्राज्यवाद कुछ हद तक इसी चरित्र के थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्यवाद शक्तिशाली तथा कमजोर राज्यों के आपसी सम्बन्धों से जन्मा है जिसका उदाहरण सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों, जिन्हें पिछलग्गू कहा जाता है के सम्बन्धों में दृष्टिगोचर होता है ।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार- साम्राज्यवाद के तीन लक्ष्य हैं: साम्राज्यवाद का लक्ष्य सपूर्ण धरती के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेशों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना होता है अर्थात् एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करना अथवा यह एक महाद्वीपीय सीमा के अन्तर्गत साम्राज्य की ओर लक्षित हो सकता है या फिर यह पूर्ण रूप से स्थानीय क्षेत्र में प्रभुत्व को अपना लक्ष्य बना सकता है ।

साम्राज्यवादी नीति जिस राष्ट्र को अपने आधिपत्य में लाने के लिए लक्ष्य बनाती है, उसकी शक्ति तथा विरोधी ही साम्राज्यवादी नीति की सम्भव सीमा है । विश्व साम्राज्यवाद के असाधारण उदाहरण हैं: सिकन्दर महान्, रोम 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में अरब तथा नैपोलियन व हिटलर की विस्तारवादी नीतियां ।

इन सब में एक सामान्य प्रवृत्ति विस्तार की ओर प्रकट होती है जिसकी कोई भी विवेकपूर्ण सीमा नहीं है । भूगोल द्वारा सीमित महाद्वीपीय साम्राज्यवाद का स्पष्ट उदाहरण यूरोपीय शक्तियों की यूरोपीय महाद्वीप का प्रभुत्व प्राप्त करने की नीतियों में मिलता है ।

लुई चौदहवां, नैपोलियन तृतीय तथा विलियम द्वितीय इसके उदाहरण हैं । स्थानीय साम्राज्यवाद का रूप 18वीं व 19वीं शताब्दी के राजाओं की नीति में प्राप्त होता है । 18 वीं शताब्दी में फ्रेडरिक महान्, लुई पन्द्रहवें, मेरिया थरेसा, पीटर दी ग्रेट व कैथरीन द्वितीय इस प्रकार की नीति की संचालक शक्तियां थीं । 19 वीं शताब्दी में बिस्मार्क ऐसी ही विदेश नीति का जादूगर था ।

मॉरेगेन्थाऊ के अनुसार- स्थानीय साम्राज्यवादी नीति महाद्वीपीय साम्राज्यवाद तथा विश्व साम्राज्यवाद में वही अन्तर है जो कि बिस्मार्क, विलियम द्वितीय तथा हिटलर की विदेश नीतियों का अन्तर है । बिस्मार्क मध्य यूरोप में जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, विलियम पूरे यूरोप में व हिटलर सम्पूर्ण जगत में ।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार- साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के तीन साधन हैं: सैनिक साम्राज्यवाद सैनिक विजय लक्षित करता है, आर्थिक साम्राज्यवाद अन्य लोगों का आर्थिक शोषण लक्षित करता है तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार की संस्कृति का दूसरी संस्कृति द्वारा हटाया जाना लक्षित करता है, परन्तु ये सब सदा एक ही साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के रूप में काम करते हैं । यह लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को पलट देना होता है ।

3. शक्ति-संघर्ष : प्रतिष्ठा की नीति (The Struggle of Power : Policy of Prestige):

अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति-संघर्ष की तीसरी आधारभूत अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा की नीति है । प्रतिष्ठा की नीति का चाहे जितना भी बढ़ाकर अथवा हास्यास्पद रूप में प्रयोग किया गया हो, यह राष्ट्रों में आपसी सम्बन्धों का उतना ही स्वाभाविक तत्व है जितना कि व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों में प्रतिष्ठा की इच्छा ।

यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि, अन्तर्राष्ट्रीय और गृह राजनीति एक ही सामाजिक तथ्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां मात्र हैं । दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक मान्यता की अभिलाषा एक गतिमान शक्ति है जो कि सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करती है तथा सामाजिक संस्थाओं को जन्म देती है ।

व्यक्ति अपने सहचरों द्वारा अपने स्वयं के मूल्यांकन की पुष्टि चाहता है । व्यक्ति की सज्जनता बुद्धि तथा शक्ति को दूसरों के द्वारा की गयी प्रशंसा से ही बल मिलता है । इसी कारण जीवित रहने तथा शक्ति के संघर्ष में-जोकि वस्तुत: सामाजिक जगत का कच्चा माल है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं जितना यह कि हम वास्तव में क्या हैं ।

हमारे वास्तविक रूप की अपेक्षा हमारे साथियों से मन पर अंकित हमारी छाप समाज में हमारी सदस्यता के रूप को निर्धारित करती है । यह भी हो सकता है कि वह छाप हमारे वास्तविक स्वरूप का रूप ही हो । इस प्रकार हमारे बारे में सही धारणा प्रकट करने के लिए ही प्रतिष्ठा की नीति होती है । उसका लक्ष्य दूसरे राष्ट्रों पर उस शक्ति का प्रभाव डालना है जो कि स्वयं अपना राष्ट्र उपभोग करता है या उस शक्ति का जिसमें यह राष्ट्र विश्वास करता है या चाहता है कि दूसरे राष्ट्र विश्वास करें ।

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं:

(1) कूटनीतिक रस्में तथा

(2) सैनिक शक्ति का प्रदर्शन ।

(1) कूटनीतिक रस्में:

कूटनीतिज्ञों के आपसी सम्बन्ध स्वाभाविक तौर पर प्रतिष्ठा की नीति के यन्त्र बन जाते हैं क्योंकि कूटनीतिज्ञ अपने देशों के सांकेतिक प्रतिनिधि होते हैं । जो आदर उनको दिया जाता है वास्तव मेँ उनके देशों को दिया जाता है । जो आदर वे स्वयं देते हैं वह उनके देश द्वारा प्रदान किया जाता है । जो मानहानि उनके प्रति अथवा उनके द्वारा की जाती है वह वास्तव में उनके देश के प्रति अथवा उनके देश द्वारा की जाती है ।

इन तथ्यों के स्पष्टीकरण के अनेक उदाहरण हैं:

(i) प्राय: सभी राज-दरबारों में यह परम्परा थी कि विदेशी राजदूतों का परिचय तो साधारण अफसरों द्वारा कराया जाता शा, जबकि राजकीय राजदूतों का परिचय राजकुमार कराया करते थे । जब सन् 1698 में लुई चौदहवें ने वेनिस के गणराज्य के राजदूत का परिचय लारेन के राजकुमार द्वारा देने दिया था तो वेनिस की महान् परिषद् ने फ्रांसीसी राजदूत द्वारा सम्राट को आश्वासन दिया था कि वेनिस सदा इस मान के लिए कृतज्ञ रहेगा और परिषद् ने लुई चौदहवें को उसके लिए एक विशेष पत्र भी भेजा था । इस हाव-भाव द्वारा फ्रांस ने यह संकेत दिया था कि वह वेनिस के गणराज्य को उतना ही शक्तिशाली मानता है जितना कि एक शक्तिशाली राज्य को और इस नयी प्रतिष्ठा के लिए वेनिस ने कृतज्ञता प्रकट की थी ।

(ii) पोप अपने यूरोपीय दरबार में विभिन्न प्रकार के राज्यों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों का विभिन्न महाकक्षों में स्वागत करता था । मुकटधारी राज्याध्यक्षों तथा वेनिस के राजदूतों का स्वागत ‘साला रेगिया’ तथा अन्य राजकुमारों तथा गणराज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत ‘साला डच्युकेल’ में किया जाता था । ऐसा कहा जाता है कि, जेनेवा के गणराज्य ने पोप को लाखों की रकम इसलिए प्रदान की थी कि उसके प्रतिनिधिगण ‘साला रेगिया’ में स्वागत प्राप्त करें, न कि ‘साला डच्युकेल’ में, परन्तु पोप ने वेनिस के विरोध के कारण इस प्रार्थना का तिरस्कार कर दिया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि जेनेवा उसके बराबर का बर्ताव प्राप्त कर लें ।

(iii) सन् 1946 में पेरिस में विजयोत्सव के समय सोवियत विदेशमन्त्री को द्वितीय पंक्ति में बिठाया गया जबकि अन्य महान् शक्तियों के प्रतिनिधि प्रथम पंक्ति में बैठे थे तो उसने गर्वोक्ति के साथ सभा भवन को छोड़ दिया था । एक राष्ट्र जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज में काफी समय से समाजच्युत रहा था उसने एक महान् शक्ति की निश्चित रूप से उच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी और वह इस नए पद की प्रतिष्ठा की मांग का आग्रह कर रह था ।

(iv) पोट्सडाम कॉन्फ़्रेन्स में सन् 1945 में चर्चिल, स्टालिन व ट्रूमैन में आपस में यह समझौता नहीं हो पाया था कि सम्मेलन कक्ष में कौन सबसे पहले घुसे । अन्त में वे तीनों विभिन्न दरवाजों से एक ही समय में घुसे । ये तीन नेतागण अपने-अपने राष्ट्रों की शक्ति का संकेत कर रहे थे । इसी कारण इनमें से एक को अग्रगमन देना उसके राष्ट्र को अन्य दो राष्ट्रों के मुकाबले में उच्चता की प्रतिष्ठा प्रदान करना होता जबकि उनका दावा शक्ति की समानता का था ।

(v) प्रतिष्ठा की नीति का एक राष्ट्र द्वारा अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन की नीति के रूप में, जोकि उसके पास है, या जो वह सोचता है कि अन्य राष्ट्र विश्वास करें कि उसके पास है अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान के चुनने में विशेष फलदायक अभिव्यक्ति की भूमिका प्राप्त करती है । जब परस्पर स्पर्द्धा वाले अनेक विरोधी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं और समझौते द्वारा निबटाए नहीं जा सकते तो अक्सर सम्मेलन का स्थान वह देश चुन लिया जाता है जो प्रतिष्ठा की होड़ में स्वयं हिस्सा नहीं ले रहा हो । इसी कारण नीदरलैण्ड, दी हेग तथा स्विट्जरलैण्ड में जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान रहे हैं ।

(vi) साधारणत: जब एक राष्ट्र के पास किसी क्षेत्र अथवा भू-भाग में शक्ति की प्रबलता होती है तो वह यह बल देता है कि, जो सम्मेलन इन मामलों से सम्बन्धित हों वे उसके क्षेत्र के अन्दर अथवा समीप हों । इसी कारण प्राय: वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो सामुद्रिक प्रश्नों से सम्बन्धित रहे हैं लन्दन में होते रहे हैं ।

जापान से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो वाशिंगटन अथवा टोकियो में हुए हैं । द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त यूरोप के भविष्य से सम्बन्धित प्राय: सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो रूस की भूमि में हुए हैं जैसे मास्को अथवा याल्टा में, या फिर उस भूमि में जहां रूस का कब्जा हो, जैसे पोर्टस्ड्रम में या फिर रूस की भूमि के निकट जैसे तेहरान में ।

(2) सैनिक शक्ति का प्रदर्शन:

प्रतिष्ठा की नीति सैनिक प्रदर्शन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि सैनिक शक्ति एक राष्ट्र की शक्ति का स्पष्ट मापदण्ड है, उसका प्रदर्शन अन्य राष्ट्रों को उस राष्ट्र की शक्ति का ज्ञान कराता है ।

उदाहरण के लिए, शान्ति के समय विदेशी राष्ट्रों के काला प्रतिनिधिगण सेना तथा नौसेना की परेडों को देखने को इसलिए आमन्त्रित किए जाते हैं कि उन पर व उनकी सरकारों पर अपने राष्ट्र की सैनिक तैयारी का प्रभाव पड सके ।

विदेशी प्रेक्षकों को सन् 1946 में प्रशान्त महासागर में किए गए अणुबम परीक्षणों के अवसर पर निमन्त्रण देने का यही ध्येय था । महान् नौसेना शक्तियों द्वारा समय-समय पर सुदूर-पूर्व के बन्दरगाहों पर अपने जहाजी बेड़ों को भेजने का लक्ष्य वहां की जनता पर पश्चिमी शक्तियों की उच्चता का प्रभाव अंकित करना था ।

सन् 1946 से भूमध्यसागर से जो इटली, यूनान व तुर्किस्तान के बन्दरगाह में फौजी बेडे घूम-घूमकर दौरा कर रहे थे, वे निश्चयपूर्ण ही रूस की उस भू-भाग में महत्वाकांक्षाओं के उत्तर के रूप में थे । प्रतिष्ठा की नीति के सैनिक प्रकार का सबसे उग्र रूप सेना को अपूर्णत: या पूर्णत: युद्ध के लिए तैयार करना है ।

सन् 1936 व 1939 तक, रक्षित वर्गों में से कुछ को सैनिक रूप में बुलाना या सैनिक कार्यों के लिए कभी भी बुलाये जा सकने योग्य सैनिकों को सैनिक सेवा में बुलाना प्रतिष्ठा की नीति का एक प्रभावशाली साधन रहा है ।

Essay # 2. शक्ति-संघर्ष : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान सन्दर्भ में (Struggle for Power : Present Perspective of International Politics):

हम अधिक दूर न जाकर द्वितीय महायुद्ध के बाद की विश्व राजनीति का ही विश्लेषण करें तो मॉरगेन्थाऊ की विचारधारा में सत्यता प्रतीत हो जाती है । ऐसे कई मुद्दे और कतिपय घटनाओं को लिया जा सकता है ।

(1) शीत युद्ध:

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और अमरीकी प्रतिस्पर्द्धा शक्ति-संघर्ष का ही प्रतिरूप था । इसे सैद्धान्तिक और वैचारिक संघर्ष कहा गया है । यह दो भिन्न सिद्धान्तों एवं व्यवस्थाओं में युद्ध की सी स्थिति थी । शीतयुद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद, उदारवाद और सर्वसत्तावाद में संघर्ष था ।

यह ऐसा संघर्ष था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करनेके स्थान पर उन्हें उलझा दिया था, उन्हें अधिक जटिल बना दिया । उदाहरण के लिए, शीतयुद्ध ने ही जर्मनी का विभाजन किया, जर्मन समस्या को अधिक जटिल बनाया गया तथा उसके एकीकरण की समस्या को अनिश्चित काल तक टाल दिया ।

पं. जवाहरलाल नेहरू का तो स्पष्ट मत था कि- ‘शीतयुद्ध तो सिद्धान्तों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है ।’ दोनों महाशक्तियां विश्व का नेतृत्व करना चाहती थीं, दोनों अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार चाहती थीं, दोनों पिछलग्गू एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना चाहती थीं ।

(2) चीन-सोवियत रूस विवाद:

चीन और सोवियत रूस दोनों साम्यवादी देश हैं, दोनों में विचारधारा की समानता रही, दोनों पूंजीवाद का उन्मूलन चाहते थे तथापि दोनों के सम्बन्धों में प्रतिस्पर्द्धा, तनाव और संघर्ष दिखायी देता था । इस संघर्ष के कारण थे-साम्यवादी जगत पर एकमात्र नेतृत्व प्राप्त करने की अभिलाषा, एशिया में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, आदि ।

(3) भारत पर चीनी आक्रमण:

20 अक्टूबर, 1962 को चीनी सेना ने भारत के उत्तर-पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, किन्तु 21 नवम्बर, 1962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया ।

चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना प्रारम्भ कर दिया । युद्ध में बन्दी बनाए गए अनेक भारतीयों को भी रिहा कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजोसामान को भी वापस कर दिया । आखिर चीन का उद्देश्य क्या था सैनिक दृष्टि से भारत को हराकर चीन ने भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया भारत की निर्बलता जगत प्रसिद्ध हो गयी । एशिया में चीन भारत को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझता था और युद्ध में प्राप्त सैनिक सफलता से उसने एशिया के राष्ट्रों के सामने अपनी धाक जमाने का प्रयत्न किया था ।

(4) हिन्द महासागर में रूस-अमरीकी प्रतिस्पर्द्धा:

पिछले कुछ वर्षों से हिन्द महासागर का शान्त जल अशान्त बनता जा रहा है जिसके कारण हैं नवीन परमाणु प्रक्षेपास्रों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं हिन्द महासागर में तेल तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपलब्धि की सम्भावनाएं ।

अमरीका की नौसैनिक टास्क फोर्स नियमित रूप से सन् 1964 से हिन्द महासागर में गश्त करने लगी और दियागो गार्सिया में उसने सैनिक अड्डा भी कायम किया । अमरीकी उपस्थिति का प्रतिकार करने के लिए सोवियत संघ ने भी अपनी नौशक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया था । अमरीकी प्रभाव को रोकने के लिए उसने सोकोत्रा और सेशेल्स टापुओं के निकट नौसेना बेड़ों के लिए विश्रामस्थलों की स्थापना थी ।

ADVERTISEMENTS:

(5) गुटनिरपेक्षता:

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत तथा अनेक नवस्वतन्त्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनायी । इसका मुख्य कारण था कि वे शक्ति-संघर्ष की गुटीय राजनीति से दूर रहना चाहते थे । 7 सितम्बर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को ”एक-दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहिए जिसके कारण दो विश्वयुद्ध हुए और जिससे विशाल पैमाने पर फिर दुबारा घोर संकट उत्पन्न हो सकता है ।”

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्ष का मंच है । समस्या चाहे भारत और पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो, वियतनाम की हो, सोमालिया और इथियोपिया की हो, अरब और इजरायल की हो, सभी में महाशक्तियों के हित निहित रहे हैं और उनमें शक्ति का अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष संघर्ष दृष्टिगोचर होता है ।

निष्कर्ष:

मॉरगेन्थाऊ ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष-संघर्ष पक्ष का ही चित्रण किया है । यह सच है कि शक्ति-संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथापि दूसरे पक्ष-सहयोग पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विविध अभिकरणों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के भी अनवरत प्रयोग हो रहे हैं ।