ADVERTISEMENTS:

Here is an essay on ‘The New International Economic Order’ especially written for school and college students in Hindi language.

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश एक-एक कर स्वाधीन होते गए । इन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रता तो मिल गयी किन्तु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतन्त्र नहीं थे । विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं था । नवोदित देश नव-उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के समय ब्रेटनवुड्स में किया गया था । ब्रेटनवुड्स सम्मेलन का आयोजन पांच महाशक्तियों-अमरीका सोवियत संघ (जिसने बाद में सम्मेलन का बहिष्कार किया) इंग्लैण्ड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया था ।

कुछ लैटिन अमरीकी देशों और ब्रिटिश भारत (तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश) को भी मात्र उपस्थिति के लिए बुलाया गया था । असल में ब्रेटनबुड्स में प्रस्तावित ‘आर्थिक व्यवस्था’ अमरीका की ही एक योजना थी जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और जिसका उद्देश्य उसकी अपनी हित साधना था ।

अत: धनी देशों द्वारा स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गयी यह अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता एवं निर्भरता के सम्बन्धों को संस्थागत रूप में जारी रखने की नीयत से (विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के माध्यम से) बनायी गयी थी ।

अत: यह 1960-70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी । तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे थे ।

20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके कारण समानता आपसी सहयोग और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक सम्बन्धों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है:

प्रथम घटना है:

ADVERTISEMENTS:

सोवियत संघ में सन् 1917 में समाजवादी क्रान्ति का होना । सोवियत संघ की समाजवादी क्रान्ति ने नूतन युग का श्रीगणेश किया साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया ।

द्वितीय घटना है:

सन् 1940-50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि; विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार । ये समाजवादी देश उपनिवेश विरोधी विश्व व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्धों में समानता के सिद्धान्त पर जोर देने लगे ।

तीसरी घटना है:

ADVERTISEMENTS:

राज्यों के आपसी सम्बन्धों में दितान्त (Detente) अर्थात् तनाव-शैथिल्य का अभ्युदय, विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व का अभ्युदय ।

इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक सम्बन्धों का निर्धारण न्याय और लोकतान्त्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए । 1960 में विकासोमुख देशों की विकास समस्या अध्यनन का केन्द्र-बिन्दु हो गयी ।

वास्तव में युद्धोपरान्त उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बन्धन कमजोर पड़ते जा रहे थे और अल्प-विकसित देश राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त करना चाहते थे । अत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नयी अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे ‘नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था’ (The New International Economic Order) के नाम से जाना जाता है । संयुक्त राष्ट्र सघ के दस्तावेजों और अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में इस अवधारणा का बराबर प्रयोग किया जाता रहा है ।

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था: अर्थ:

‘नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था’ अवधारणा से अभिप्राय है-नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कण्ठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे, बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न मानें । विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक-दूसरे की सम्प्रभुता का समादर अहस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धान्तों पर हो ।

वस्तुत: ये सिद्धान्त विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अजुकूल हैं, चूंकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है । औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की है । विकासशील देशों को नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफी आशाएं हैं चूंकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की सम्भावना है ।

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:

(i) खजिन पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की सम्प्रभुता की स्थापना करना;

(ii) कच्चे माल की कीमत को घटाने-बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध, तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज्यादा अन्तर न होना;

(iii) विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार;

(iv) विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना;

(v) विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना;

(vi) विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना;

(vii) विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना; तथा

(viii) बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियन्त्रण लगाना।

उपर्युक्त सभी मांगें विश्वव्यापी हैं और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल हैं । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में ‘नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था’ की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम (The Declaration and the Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order) में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया ।

‘नवीन आर्थिक व्यवस्था’ की स्थापना की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं । समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने इन मांगों का समर्थन किया है ।

निवर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था: विकासशील राष्ट्रों की विदेशी व्यापार सम्बन्धी समस्याएं:

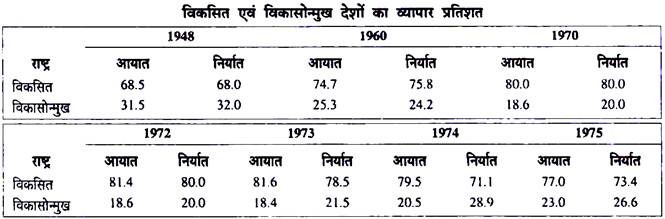

आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि विकासोन्मुख देशों के विश्व व्यापार के प्रतिशत में तीव्र गति से कमी हुई है । 1948 में इन देशों का प्रतिशत विश्व आयात तथा निर्यात में 31.5 तथा 32.0 था । 1960 में यह घटकर 25.3% आयात तथा 24.2% निर्यात में हो गया । 1972 में आयात एवं निर्यात का प्रतिशत क्रमश: 18.6 एवं 20.0 हो गया ।

इस प्रकार बढ़ते हुए विश्व व्यापार में, विकासोन्मुख देशों का योगदान क्रमश: घट रहा है । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि विकसित देशों का व्यापार अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा है । विकसित देशों के 1948 में आयात 4,100 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1970 में 23,660 करोड़ डॉलर और 1972 में 31,260 करोड़ डॉलर हो गए ।

निर्यात 3,650 करोड़ डॉलर से (1948 में) बढ़कर 22,390 करोड़ डॉलर (1970 में) हो गए तथा 1972 में 29,870 करोड़ डॉलर थे । इस प्रकार आयात तथा निर्यात में लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई । 1973, 1974 और 1975 के आंकड़े, पिछले आकड़ों से कुछ भिन्न हैं । 1974 में विकासोन्मुख देशों के व्यापार प्रतिशत में वृद्धि हुई ।

1974 में आयात तथा निर्यात का प्रतिशत क्रमश: 20.5 तथा 28.9 था । 1975 में आयात का प्रतिशत बढ्कर 28 हो गया । इस प्रकार हाल के वर्षों में विकासोन्मुख देशों के व्यापार में कुछ अधिक वृद्धि हुई है । 1975 में विकसित देशों के आयात तथा निर्यात, 1948 की तुलना में 15 तथा 16 गुना अधिक थे जबकि विकासोन्मुख देशों में यह वृद्धि क्रमश: 10 और 12 गुना थी । यदि केवल 1973-74 की वृद्धि देखें तो विकासोन्मुख देशों के व्यापार में 1974 में 1973 की तुलना में विकसित देशों से अधिक वृद्धि हुई ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण, विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुष्चक्र बन जाता है । विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्व है ।

परन्तु इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में जिन समस्याओं को वहन करना पड़ता है वे निम्नलिखित हैं:

(1) निर्यात सम्बर्द्धन सम्बन्धी समस्याएं:

विकासशील देशों में निर्यात सम्बर्द्धन (प्रोत्साहन) को अधिक-से-अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके । परन्तु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा भाग ही पूंजी-निर्माण के लिए उपलब्ध होता है ।

क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में ही उपयोग हो जाता है । ऐसी परिस्थितियों में इन देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि पूंजी-निर्माण में वृद्धि की जा सके ।

परन्तु निर्यात में इन राष्ट्रों के समक्ष बहुत-सी समस्याएं हैं, जैसे:

(a) आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं:

विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ मशीनें, क्षाण्ट पूंजीगत सामानों एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे मालों का ही आयात किया जाता है । परन्तु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ-साथ खाद्य-पदार्थों एवं कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती । इस प्रकार विकास के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों के आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है परन्तु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती है ।

(b) चक्रीय परिवर्तन:

विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केन्द्रित रहती है और उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है ।

साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों का केन्द्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों के निर्यातों की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है ।

उदाहरण के लिए ईरान अपनी कुल विदेशी मुद्रा के उपार्जन का 90% तेल के निर्यात से कुवैत भी लगभग 90% तेल के निर्यात से मिस्र 90% रुई के निर्यात से प्राप्त करता है । इसी प्रकार मलाया अपनी कुल विदेशी मुद्रा का 75% रबड़ के निर्यात से प्राप्त करता है ।

इन परिस्थितियों में विकासशील राष्ट्रों का निर्यात प्राप्त करने वाले देशों में इनकी वस्तुओं की मांग में जब कमी आती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव विकासशील राष्ट्रों पर पड़ता है । अधिक स्पष्ट शब्दों में कुछ ही वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापार-चक्र का आगमन आसानी से हो जाता है क्योंकि विदेशों में मन्दी के फलस्वरूप इन देशों की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है ।

मांग की कमी आ जाने के कारण उन वस्तुओं का निर्यात कम हो जाता है उत्पादन कम होने लगता है बेकारी बढ़ने लगती है और लोगों की आय कम हो जाती है । इस प्रकार विकासशील राष्ट्रों के विदेशी व्यापार पर विकसित अर्थव्यवस्था की आय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ।

(c) औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन:

विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है क्योंकि वहां उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इन्जीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है जबकि विकासोमुख देशों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है ।

ये उद्योग उन कच्चे मार्लो का उपयोग करने लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते थे । इसका परिणाम यह हुआ है कि विकासोमुख देशों के पास निर्यात में मांगी जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं है और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना कठिन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक आयात को भी कम करना पड़ता है जो विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है ।

(d) विकसित देशों से प्रतिस्पर्द्धा:

विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुओं; जैसे-हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं ।

परन्तु आरम्भिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है । चूंकि अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों द्वारा बनायी गयी वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की व महंगी होती हैं इसलिए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में नहीं टिक पाते ।

(2) यातायात सम्बन्धी समस्याएं:

एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को जो औद्योगीकरण करने के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है । मोटे रूप से निम्नलिखित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है: पूंजीगत वस्तुएं; जैसे, मशीनरी तथा अन्य साज-सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेश से ऋण लेने पड़ते हैं ।

विकास के प्रारम्मिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है जिनका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना सम्भव नहीं होता । अत: उन आयातों के भुगतान की अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित होने लगती है ।

(3) व्यापार की शर्ते:

किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है । इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है ।

व्यापार की शर्तें उस दर से सम्बन्धित हैं जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है । व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है । इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा नगण्य होती है ।

वस्तुत: विदेशी व्यापार से मिलने वाले आर्थिक विकास के लिए योगदान व्यापार की शर्तों पर निर्भर रहता है । परन्तु दुर्भाग्यवश विदेशी व्यापार से निर्धन राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में दीर्घकाल तक प्रतिकूलता रहने से उनकी आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों को जाता रहता है जिससे विकासशील राष्ट्रों के कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होती है ।

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

1960 के दशक के अन्त तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी । फिर भी यह अनुभव किया गया कि- राजनीतिक स्वतन्त्रता के बावजूद नवस्वाधीन देशों में से ज्यादातर देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और ओद्योगिक देशों पर निर्भर थे ।

इस प्रकार जहां एक ओर उपनिवेशवाद और पुरानी तरह के साम्राज्यवाद के अवशेषों पर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का अभ्युदय हुआ था वहीं पुरानी अर्थव्यवस्था भी कायम थी जिसे धनी औद्योगिक देशों के प्रभाव वाले ब्रेटनवुड्स सिद्धान्त के अन्तर्गत चलाया जा रहा था ।

अत: तीसरी दुनिया के नवस्वाधीन राष्ट्रों और उनके संगठित मंच गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों ओर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मसले को उठाया । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित ‘आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन’ में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ था । यह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की इस दिशा में दिलचस्पी की शुरुआत थी ।

काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल ‘सहायता और सुधरे व्यापार सम्बन्धों’ पर दिया गया । लुसाका शिखर सम्मेलन (1970) में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास सम्बन्धी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ ‘सामान्य पहल’ का संकल्प किया ।

इस संकल्प के अन्तर्गत ही गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों की जॉर्जटाउन (गुयाना) में अगस्त 1972 में बैठक हुई और उन्होंने एक ‘कार्यवाही योजना’ तैयार की । विकासशील गुटनिरपेक्ष देशों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा- “गुटनिरपेक्ष देशों के विदेशमन्त्री विश्व अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद यह घोषणा करते हैं कि जहां तक विकासशील देशों के तुरन्त विकास का सम्बन्ध है साम्राज्यवाद ही उनके विकास में मुख्य अड़चन बना हुआ है । साम्राज्यवाद न केवल विकासशील देशों द्वारा रखे जाने वाले प्रस्तावों का विरोध करता है बल्कि वह आक्रामक रुख अपना लेता है और उनके सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक ढांचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है ताकि वे देश इन धनी देशों पर ही निर्भर बने रहें ।”

यह संकल्प गुटनिरेपक्ष आन्दोलन की नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की तीव्र इच्छा का सूचक है । एक वर्ष बाद सितम्बर 1973 में अल्जीयर्स में चौथे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

गुटनिरपेक्ष देशों का कहना था कि विकासशील देशों में विश्व की 75 प्रतिशत जनसंख्या रहती है पर वे देश विश्व की 30 प्रतिशत आय पर ही निर्वाह करते हैं । इस दशक के अन्त तक उन्नत देशों में ओसत प्रति व्यक्ति आय 3,600 अमरीकी डॉलर होगी लेकिन विकासशील देशों में औसत प्रति व्यक्ति आय 265 अमरीकी डॉलर ही होगी ।

विकासशील देशों की जनसंख्या 2 अरब 60 करोड़ है जिसमें से 80 करोड़ से अधिक निरक्षर हैं एक अरब से अधिक लोग कुपोषण और भुखमरी के शिकार हैं । यह निस्सन्देह भयावह स्थिति थी और सम्मेलन में शामिल नेताओं ने इसके उपचार के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की मांग की ।

इसी दिशा में, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अल्जीयर्स गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि- ”संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार-विमर्श किया जाए…।”

अल्जीयर्स आह्वान अनसुना नहीं रहा । असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसने 1 मई, 1974 को ‘नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा’ और ‘कार्यवाही योजना’ के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए ।

तब से अब तक इस दिशा में तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए:

(A) नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा;

(B) नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम;

(C) राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर (13 दिसम्बर, 1974) ।

(A) नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा:

1 मई, 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया । इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वह साम्या प्रभुत्व सम्पन्नता आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अन्तर्राष्टीय व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती हुई खाई कम की जा सके । इस घोषणा के अधिकतर सिद्धान्तों को बाद में राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के चार्टर में अपनाया गया ।

(B) नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम:

महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव में विस्तार से नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया ।

तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाली विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम रखा गया । इसी प्रकार कच्चे माल के सम्बन्ध में खाद्य स्थिति के सुधार हेतु विश्व जहाजरानी में विकासशील देशों की साम्यतापूर्ण भागीदारी आदि का भी विस्तार से उल्लेख किया गया ।

(C) राज्यों के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों का चार्टर:

12 दिसम्बर, 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया, जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर (Charter of Economic Rights and Duties) के रूप में जाना जाता है । चार्टर की उद्देशिका में चार्टर के उद्देश्य पर बल दिया गया है, अर्थात् चार्टर विकसित तथा विकासशील देशों के हितों को साम्या, प्रभुत्वसम्पन्नता समानता तथा स्वतन्त्रता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की नई प्रणाली की स्थापना के लिए प्रभावी तंत्र को गठित करेगा ।

चार्टर अध्याय-2 के अधीन राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन करता है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

राज्य के आर्थिक अधिकार (Economic Rights of States):

(1) अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार:

चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य को बाह्य हस्तक्षेप, प्रपीड़न या किसी भी रूप में बिना धमकी के अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार अपनी आर्थिक प्रणाली तथा अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली को चुनने का अधिकार है ।

(2) प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व:सम्पन्नता:

चार्टर का अनुच्छेद 2 वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी सभी सम्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर कब्जे के प्रयोग तथा व्यवस्थापन को शामिल करके पूर्ण स्थायी प्रभुत्व सम्पन्नता के प्रयोग का अधिकार होगा । यह अनुच्छेद विदेशी निवेश (Investment), राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी निगम पर राज्य के स्थायी प्रभुत्व-सम्पन्नता के सम्बन्ध में भी प्रावधान करता है ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार:

चार्टर का अनुच्छेद 4 प्रावधान करता है, कि प्रत्येक राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रणाली में किसी मतभेद के बावजूद सहयोग में संलग्न होने का अधिकार है तथा कोई राज्य मात्र ऐसे मतभेदों पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के अध्यधीन नहीं होगा ।

(4) उत्पादक संगठन से सम्बद्ध होने का अधिकार:

चार्टर का अनुच्छेद 5 प्राथमिक वस्तु उत्पादकों के संगठनों से सम्बद्ध होने के सभी राज्यों के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रावधान करता है ताकि वे अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें ।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार:

चार्टर का अनुच्छेद 10 वर्णन करता है कि विधिक रूप से समान होने के कारण सभी राज्यों को विश्व के आर्थिक वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं में अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तथा प्रभावी रूप से भाग लेने का तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ में साम्यिक रूप से हिस्सेदार होने का अधिकार है ।

(6) प्रौद्योगिकी का अन्तरण:

चार्टर का अनुच्छेद 13 प्रत्येक राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा विकास से लाभ लेने के अधिकार को मान्यता देता है ।

राज्य के आर्थिक कर्तव्य (Economic Duties of States):

(i) विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य:

चार्टर का अनुच्छेद 14 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह विश्व व्यापार के निरन्तर विस्तार तथा उदारीकरण और सभी लोगों विशेषकर विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहयोग दे ।

(ii) निरस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य:

चार्टर का अनुच्छेद 15 वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि, वह प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अधीन सामान्य तथा सम्पूर्ण कार्य निष्पादन में अभिवृद्धि करे तथा प्रभावी निरस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों को विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में ऐसे संसाधनों को वितरित करते हुए देश के आथिक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयोग करे ।

(iii) अत्यधिक अनुगृहीत राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य:

चार्टर का अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि सभी राज्यों को सहनशीलता के साथ सह-अस्तित्व में रहने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली में भेद के बावजूद एक साथ शान्ति से रहने और भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली के राज्यों के मध्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने का कर्तव्य है ।

(iv) मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य:

चार्टर का अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि सभी राज्य विकासशील देशों की आयात वस्तुओं के मूल्य के सम्बन्ध में उनके निर्यात के मूल्यों में समायोजन करने में सहयोग करेंगे ताकि उनके लिए व्यापार के न्यायोचित तथा साम्यापूर्ण शर्तों में उस ढंग से वृद्धि की जाए, जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए साम्यापूर्ण तथा उत्पादकों के लिए लाभदायी हो ।

(v) विश्वव्यापी बस्तु करार का कर्तव्य:

चार्टर का अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है कि राज्यों का सामानों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में विशेषकर करार तथा दीर्घकालीन बहुपक्षीय वस्तु करार करके, योगदान देने का कर्तव्य है । राज्यों के उक्त आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य सर्वांगीण नहीं हैं लेकिन ये राज्यों के आर्थिक विकास के लिए मूलभूत हैं ।

इन तीनों दस्तावेजों की मुख्य मांगें व्यापार, आर्थिक सहायता जिंसों के मूल्य, टेक्नोलॉजी के हस्तान्तरण और बहु-उद्देश्यीय निगमों की गतिविधियों के नियमन के क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं । व्यापार के क्षेत्र में जो मांग रखी गई थी उसका मुख्य जोर असंगत कोटा प्रतिबन्धों और विकासशील देशों के निर्यातों पर लगी उच्च शुल्क दरों को हटाने और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली रोके जाने पर था ।

आर्थिक सहायता की मांग में यह आग्रह था कि औद्योगिक देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.5 प्रतिशत अधिकारिक विकास सहायता के रूप में दिया जाए । यह भी मांग रखी गयी कि आर्थिक सहायता किसी प्रकार के प्रतिबन्ध या अनुसूचित शर्तों के बिना होनी चाहिए ।

आर्थिक सहायता से ही काफी हद तक जुड़ी हुई मांग थी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं वित्तीय संस्थानों तथा ऋण संस्थाओं का पुनर्गठन करने की मांग । कच्चे माल के व्यापार से सम्बन्धित मांग यह थी कि दीर्घावधि जिंस समझौतों या वित्तीय समर्थन के माध्यम से जिंसों की कीमतों को स्थिर किया जाए ।

साथ ही, यह मांग भी रखी गयी कि ऋण लेने वाले विकासशील देशों खासकर छोटे और अत्यन्त अल्प-विकसित देशों के ऋणों की स्थिति पर ‘प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर’ पुन: विचार किया जाए और इन कर्जों को खत्म करने ब्याज दर उदार बनाने या क्षतिपूर्ति देने की दिशा में कोई विचार किया जाए ।

तकनीकी हस्तान्तरण के मामले में इस बात पर जोर दिया गया था कि विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी उपलब्ध कराने और वहां स्वदेशी तकनीकी विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आचार संहिता तैयार की जाए ।

यह भी मांग रखी गयी कि तकनीकी के मामलों को निपटाने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों को मेजबान या तकनीक प्राप्त करने वाले देशों को नियमों के अन्तर्गत लाया जाए और उनसे कहा जाए कि अपने लाभ का बड़ा भाग विकासशील देशों में ही निवेश करें ।

संक्षेप में, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कुल मांग का मुख्य आधार विकसित और विकासशील देशों की पारस्परिक निर्भरता है । यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि अमीर और गरीब विश्व अलग-अलग रहकर लम्बे समय तक जिन्दा नहीं रह सकते ।

एक खुशहाल विश्व का निर्माण तभी हो सकता है जब विश्व के विभिन्न देशों की पारस्परिक आर्थिक क्रियाएं न्याय, समानता, औचित्य और शोषणरहित-समाजपर आधारित हों । विकासशील देशों में तेल, लौह अयस्क, तांबे और यूरेनियम जैसे प्राकृतिर्क संसाधनों के विपुल भण्डार हैं और औद्योगिक देशों के बड़े उद्योगों के लिए इन संसाधनों की काफी और तुरन्त आवश्यकता होती है ।

अत: यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि औद्योगिक देश विकासशील देशों की उचित मांगों की अनदेखी कर दें । विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति की निरन्तर गिरावट चलने से दीर्घावधि में औद्योगिक देशों पर भी बुरा असर पड़ेगा । अत: अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों से सम्बन्धित मसलों को विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद या विचार-विमर्श (Dialogue) के द्वारा सन्तोषजनक ढंग से हल किया जाना चाहिए ।

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार-विमर्श:

नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार-विमर्श (Dialogue) की शुरुआत हुई । एक तो उत्तर-दक्षिण संवाद (North-South Dialogue) तथा दूसरा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) ।

उत्तर-दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार-विमर्श तथा दक्षिण-दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्म-निर्भरता की खोज के लिए विचार-विमर्श ।

उत्तर-दक्षिण संवाद (North-South Dialogue):

‘उत्तर’ अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि ‘दक्षिण’ में गरीब यानी विकासशील देश आते हैं । नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाकी संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमरीका की पहल पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसम्बर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरम्भ हुआ जो जून 1977 तक चला । इसे ‘अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन’ भी कहते हैं जिसमें अमरीका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों (उत्तर) तथा 19 विकासशील राष्ट्रों (दक्षिण) ने भाग लिया ।

तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी-मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के स्थायित्व के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया ।

बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ती में कुछ रियायतों की मांग की जिसे इन देशों ने अस्वीकृत कर दिया । अत: पेरिस सम्मेलन विफल हो गया । पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैक्नामारा ने ‘अन्तर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों के बारे में स्वतन्त्र आयोग’ बनाने का प्रस्ताव किया ।

प्रस्तावित गैर-सरकारी आयोग ने दिसम्बर 1977 में काम करना शुरू किया । यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चान्सलर विली ब्रांट थे । विकसित-विकासशील देशों के बारे में अपनी दो रिपोर्टों में अस्तित्व और समान संकट के कार्यक्रम के तहत ब्रांट आयोग ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप और परस्पर ‘प्रबल निर्भरता’ का स्पष्ट चित्र अंकित किया था ।

आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया था कि विश्व-शान्ति के लिए विकसित और विकासशील देशों में ‘परस्पर-निर्भरता’ जरूरी है । इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया । इस बैठक को मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव किया ।

इस पहल के परिणामस्वरूप अक्टूबर 1981 में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कानकुन में एकत्रित हुए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संवाद के मार्ग की अड़चनों को दूर किया जा सके किन्तु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन शिखर सम्मेलन विफल रहा ।

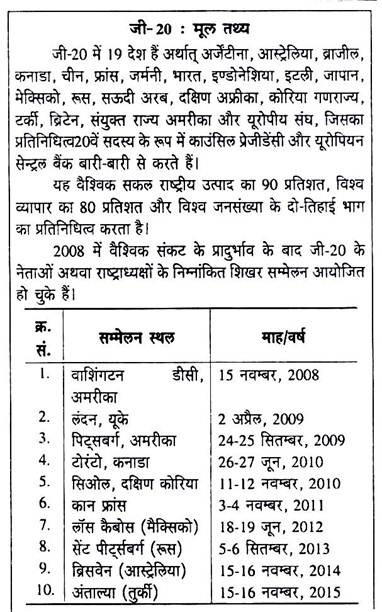

जी-20:

जी-20 की स्थापना 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित महत्वपूर्ण औद्योगीकृत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गर्वनरों ने मिलकर की ।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की मजबूती में योगदान देकर और राष्ट्रीय नीतियों अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों संबंधी चर्चा को अवसर प्रदान कर जी-20 विश्व में विकास वित्तीय स्थायित्व और विकास में मदद करता है ।

अपने प्रारंभ से ही जी-20 वित्त मंत्रियों और सेन्दल बैंक के गर्वनरों की वार्षिक बैठकें आयोजित कीं और विश्व में वित्तीय स्थायित्व संवर्धन के उपायों को प्रोत्साहन देने तथा सतत आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने हेतु चर्चा की ।

जी-20 अंताल्या (तुर्की) शिखर सम्मेलन (15-16 नवम्बर, 2015):

तुर्की की पर्यटन नगरी अंताल्या में 15-16 नवम्बर, 2015 को हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में 2 दिन पूर्व हुए पेरिस हमलों का मुद्दा केन्द्र बिनु बना रहा जिसमें प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया तो वहीं विश्व नेताओं ने एक स्वर में आई.एस.आई.एस. के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की बात कही ।

पेरिस हमले के बाद विश्व आई.एस.आई.एस. के खलीफा अबु बकर अल बगदादी के खिलाफ एकजुट हो गया । रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि आईएस को 40 देशों से फंडिंग मिलती है और इस आतंकी संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाने वालों में जी-20 के कुछ सदस्य देश भी शामिल हैं । तुर्की में जी-20 देशों की बैठक में विश्व नेताओं ने कहा कि इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए एकजुट सोच की जरूरत है ।

शिखर सम्मेलन के बाद साझा बयान में कहा गया कि वे ‘आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं’ और इसके लिए सरकारों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाया जाएगा और चरमपंथियों को मिलने वाली आर्थिक मदद को प्रतिबन्धों के द्वारा भी रोका जाएगा । जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार एवं काले धन की रोकथाम पर भी शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई ।

2008 में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के समय, जी-20 के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ । वैश्विक मुद्दों के संचालन के लिए मंच के रूप में जी-8 को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में नामित किया गया था ।

यह कार्यवाही वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इस मच में उभरती और औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, अत: यह अधिक समावेशी है । अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आई.एफ.आई.) के कुछ महत्वपूर्ण सुधारोंकी शुरुआत जी-20 के आदेश पर हुई, जिससे कि वैश्विक संस्थानों की कार्य प्रणाली और वैश्विक शासन संरचना में मूलभूत परिवर्तन की आशा पूर्ण हुई । जी-20 के सदस्य के रूप में भारत वैश्विक आर्थिक शासन और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में सक्रिय रहा है ।

वस्तुत: ‘उत्तर-दक्षिण संवाद’ और इस आधार पर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी । असफलता का कारण यह है कि विकसित देश विकासशील देशों के विकास हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन या सुधार के लिए तैयार नहीं हैं ।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation):

विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग अर्थात् विकासशील देशों में अधिकतम सम्भव सीमातक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए ।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन् 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था । इसके बाद निर्गुट शिखर सम्मेलनों में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गयी ।

हरारे शिखर सम्मेलन (1986) ने ‘दक्षिण-दक्षिण’ सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की । 1964 में स्थापित ग्रुप-77, जिसकी संख्या अब 130 है, ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए ।

जी-15:

हाल ही में ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ के लिए जी-15 ने त्वरित प्रयत्न किए हैं । जी-15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी । जी-15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में हुआ था । सम्मेलन में दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था ।

यह थे विकासशील देशों का कर्ज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद । इसमें विकासशील देशों के लिए साउथ बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था । कुआलालम्पुर में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया गया था उनके अलावा काराकास में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन (नवम्बर, 1991) की कार्य-सूची में विकास की नई दिशाएं, विकासशील देशों के बीच सहयोग और शीत-युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दों को शामिल किया गया ।

काराकास सम्मेलन में भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव ने कहा कि अधिक समानता पर आधारित नई विश्वव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए न तो विकासशील देशों के लिए मांग चार्टर तैयार करने और न ही अत्यधिक टकराव का रास्ता अपनाने की आवश्यकता है । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता सवाद या बातचीत शुरू करने की है ।

जी-15 देशों के शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी विज्ञप्ति में विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अन्त: सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

गुटनिरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन (सितम्बर 1992) में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया, साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की जरूरत पर भी जोर दिया गया ।

सेनेगल की राजधानी डाकार में आयोजित जी-15 देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन (दिसम्बर 1992) में विकसित देशों से मांग की गयी थी कि वे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों (विशेषकर आर्थिक मुद्दों) का समाधान विकासशील देशों के साथ बातचीत के माध्यम से निकालें ।

जी-15 के देशों ने अपने तीसरे शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार के मुद्दे पर उरुग्वे दौर की बातचीत की सफल और सन्तुलित समाप्ति की अपील की । समूह ने यह चेतावनी भी दी कि यदि गैट योजना के माध्यम से कुछ प्रतिकूल कदम उठाए गए तो उन विकासशीलदेशों के आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगेगा, जहां पुनर्संरचना और उदारीकरण का दौर चल रहा है ।

जी-15 के शिखर सम्मेलन (हरारे: 3-5 नवम्बर, 1996) में व्यापारिक मुद्दे ही हावी रहे । विकसित देशों द्वारा एकपक्षीय तरीके से श्रम मानकों को विदेशी व्यापार के साथ जोड़ने के प्रयासों का संयुक्त रूप से विरोध करने के प्रति सम्मेलन में आम सहमति थी । भारत के प्रधानमंत्री देवेगौडा ने स्पष्ट कहा कि श्रम मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध नहीं हैं अत: इन्हें विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखा जाना चाहिए ।

जी-15 की 15 मई, 2010 की मंत्रिस्तरीय बैठक के पश्चात् जी-15 देशों के 1वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी ईरान द्वारा 17 मई, 2010 को की गई । वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर और एमडीजी के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के केन्द्र बिनु थे ।

ADVERTISEMENTS:

नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है । पश्चिमी देशों का कहना है कि विकसित देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले अपनी ही आर्थिक-राजनीतिक प्रणालियों में सुधार एवं पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए ।

निष्कर्ष:

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए गरीब और विकासशील देशों का यह संघर्ष वस्तुत: आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है । इस संघर्ष में धीरे-धीरे तीसरी दुनिया के राष्ट्र संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपना रहे वहें ।

इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे ओर विश्व के धन का वितरण इस प्रकार से होने लगेगा कि जिसका लाभ उनके पक्ष में होने लगेगा ।

जी-8 समूह के जो विकसित देश तीसरी दुनिया में नव-उपनिवेशवादी वर्चस्व कायम करने में लगे हैं उनका मुकाबला जी-77 के विकासशील देश मिलकर ही कर सकते हैं । इस आन्दोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि, यह पूंजीवाद की आधारशिला को ठुकराए बिना छोटे-मोटे सुधार अर्थव्यवस्था में करना चाहता है (जैसे; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन लाना, आदि) जबकि सारी कठिनाइयों की जड़ पुरातन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलित ढांचा है । संक्षेप में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की अवधारणा अभी भी शैशवावस्था में है, इसके आयामों ने निश्चित स्वरूप धारण नहीं किया हे ।